Floresta da Tijuca com a Pedra da Gávea ao fundo

imagem: Anacarla az – Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported *

O que você vai encontrar aqui

.

imagem: Nelson R. de Lima Filho – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International **

____________________________________________________________________________________________________________

Introdução

Um olhar mais amplo

O Rio de Janeiro recebeu seu nome por um equívoco: navegadores portugueses, ao chegarem no mês de janeiro, tomaram a Baía de Guanabara pela foz de um grande rio — e assim ficou registrado. Quase toda a costa brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, era coberta pela Mata Atlântica, hoje reduzida a fragmentos dispersos. Para proporcionar um entendimento contextual mais amplo, achamos interessante, antes de explorarmos aspectos específicos do Parque Nacional da Tijuca, dar um panorama histórico do Rio de Janeiro. A exuberância descrita nos relatos antigos dificilmente será recuperada por completo, mas o núcleo protegido pelo Parque abriga um conjunto de florestas secundárias de valor inestimável — testemunhas vivas de um processo raro de regeneração em plena área urbana.

Das primeiras cartas à fundação da cidade do Rio de Janeiro

Desde a Carta de Pero Vaz de Caminha, que maravilhado registrou o encontro com a natureza brasileira e os povos da terra. Passando pela presença dos jesuítas, pelas lutas de Mem de Sá e Estácio de Sá contra os franceses da França Antártica, a Baía de Guanabara já se colocava como cenário de disputa, encantamento e conquista. A aliança com os povos indígenas, simbolizada por figuras como Arariboia, mostrou como o Rio nasceu não apenas da espada e da flecha, mas também de pactos, conversões e resistências. A baía, desde então, se tornou centro de imaginação e poder, tema de cronistas, viajantes e, séculos depois, de intérpretes como Lévi-Strauss Parte 1B).

A herança indígena e os significados da terra

A própria paisagem do Rio se escreve em tupi. Palavras que ainda usamos — nasceram também de povos que já não estão mais aqui, como os Tupinambá. Essas palavras carregam mundos, uma delas é Tijuca. Você sabe o que significa? E Guanabara… que já foi nome de baía, de província e até de estado, o que quer dizer Guanabara? Entre relatos coloniais, tratados, mitos e manifestos modernistas, essas palavras indígenas seguiram vivas, plantando raízes que atravessam os séculos.

ATENÇÃO: Seguindo a escrita do livro de André Prous, O Brasil Antes dos Brasileiros de 2006 e confirmado no livro de Reinaldo José Lopes, 1499: O Brasil Antes de Cabral de 2017, de não usar o s para colocar no plural, por exemplo: os Tupinambá, ou seja, nas denominações de povos indígenas na língua tupi-guarani.

Abrindo o jogo

A tentativa aqui é sempre a mesma: seja qual assunto for, se isso ou aquilo ou mesmo os acolás!

Procuramos fazer isso com humor e ironia, numa tentativa de revelar os lados inusitados que a história insiste em esconder. Seja por capricho, conveniência ou simples descaso.

Seja essa história a própria história, a da sustentabilidade, a da arte, a da ciência, ou ainda os fatos do dia a dia que pensamos controlar — e aqueles que simplesmente nos fogem das mãos, como o das mudanças climáticas.

Ainda dá tempo!

____________________________________________________________________________________________________________

Para entender o Parque Nacional da Tijuca, É Preciso Voltar no Tempo

O Brasil é nosso, ninguém tasca eu vi primeiro, ó pá!

Vamos passar por pequenos trechos escolhidos a dedo e comentados a boca pequena…

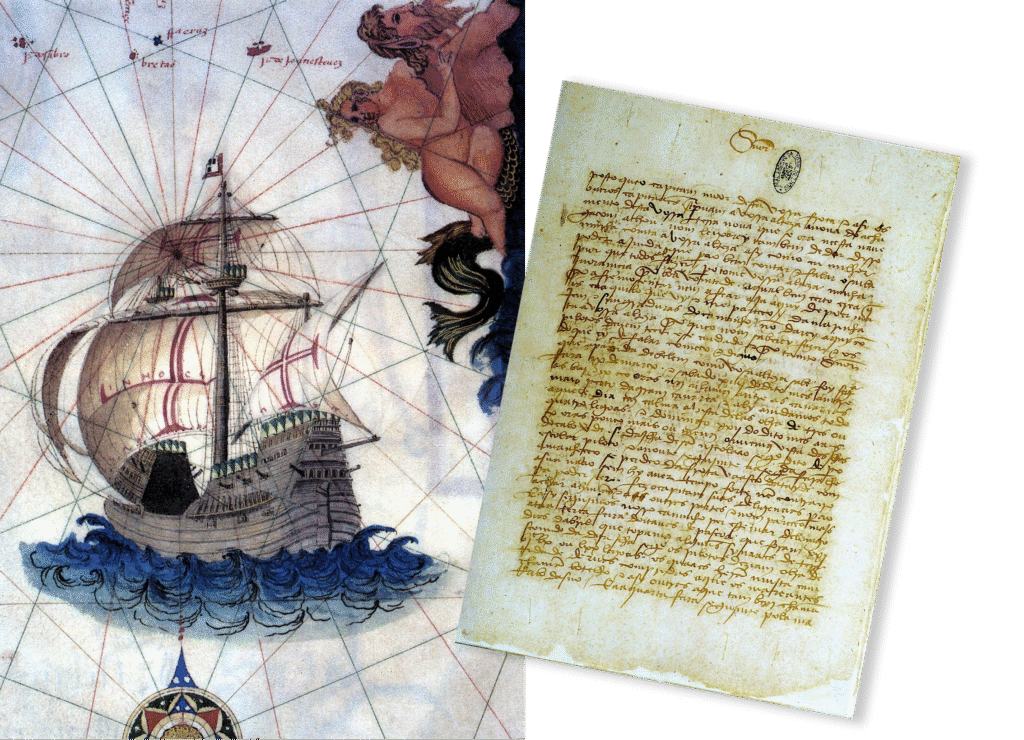

Senhor:

Posto que o Capitão-mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que — para o bem contar e falar — o saiba pior que todos fazer.…

(talvez essa palavra achamento possa indicar o ditado, achado não é roubado!)

… Enquanto ali, este dia, andaram, sempre ao som dum tamborim nosso dançaram

e bailaram com os nossos, em maneira que são muito mais nossos amigos que nós seus…

(aqui podemos inferir por onde a coisa iria caminhar…)

Andaram na praia, quando saímos, oito ou dez deles; e de aí a pouco começaram a vir mais. E

parece-me que viriam, este dia, à praia quatrocentos ou quatrocentos e cinquenta.

(nem que fossem milhões naquele momento, a doutrina da descoberta rezava que a terra dos não cristãos era terra nullius, ou seja, terra de ninguém)

… Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro;

nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares…

(Nesse trecho ecoa a febre que esses metais desencadeariam no Novo Mundo: primeiro a prata de Potosí (real), depois o mito de El Dorado (sonho), alimentando uma corrida enlouquecida por todo o continente. Corrida não menos insana também nas terras portuguesas, onde a busca por riquezas rápidas se sobrepunha a qualquer relação mais profunda com a terra — e com os povos que nela viviam)

.

montagem digital: Paulo Lai Werneck – imagem caravela: Sebastião Lópes – Wikimedia Commons

.

Tropicálias

… Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem …

(Pero Vaz de Caminha escreveu apenas: dar-se-á nela tudo, pois havia água… seria a inspiração do percussionista Dirceu, que no improviso acabou abrindo a Tropicália de Caetano?)

Quando Pero Vaz Caminha descobriu que as terras brasileiras eram

férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta,

tudo cresce e floresce. E o Gauss da época gravou.

Era um texto improvisado, mas declamado com tanta fluência que ainda engana muita gente — que ouviu esse mote — e o toma como sendo da Carta de Pero Vaz de Caminha. Mas foi Rogério Gauss, técnico de som da gravação de Tropicália, quem captou o momento inspiradíssimo de Dirceu.

Por outro lado, Caminha foi o seu próprio Gauss. E com isso, surgiu um Brasil através da pena e um outro, o da Tropicália pelo microfone — numa triangulação tão precisa que até o outro Gauss, o matemático, sorriria de canto de boca… Pois algumas pessoas associavam o nome Gauss ao grande matemático, pois era uma espécie de enigma no final do mote, enquanto outras pessoas ouviam e nem ligavam… Você ao ouvir: E o Gauss da época gravou. o que pensou na época?

Por falar em tabela, imagino que Dirceu foi quem fez a percussão do início da música… boa demais, por sinal… e ele gravando ouvindo sua voz, agora valendo! E pelo que vi, não havia ficha técnica para dar crédito aos músicos… UAU!.. que estavam atuando nas gravações, mas como ele era o percursionista, é meio que ligar A + B… cê sabe, né?

Mas vamos deixar Carlos Calado, em seu livro Tropicália: A História de uma Revolução Musical, contar a história desse abre icônico da música Tropicália de Caetano Veloso e depois (((vendo::ouvindo))) o abre novamente… mas vamos dar voz ao Carlos Calado:

Predestinada a ser uma espécie de manifesto, Tropicália recebeu também uma bem-sacada

e espontânea contribuição do percussionista Dirceu. Para testar o som do microfone, sem nem

mesmo conhecer a letra da canção, Dirceu começou a narrar, em tom de gozação, o lendário

episódio da descoberta do Brasil:

Quando Pero Vaz Caminha descobriu que as terras brasileiras eram

férteis e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta,

tudo cresce e floresce. E o Gauss da época gravou.

Acostumado às sacadas instantâneas dos happenings e da música

aleatória, Júlio Medaglia pediu na hora ao técnico Rogério Gauss

que ligasse o gravador — o bem-humorado improviso de Dirceu tinha tudo

a ver com a canção. À tirada do percussionista transformou-se

na introdução da Tropicália de Caetano.

A Tropicália de Hélio Oiticica e a Tropicália dos Tropicalistas

Tropicália de Caetano? Hélio Oiticica batizou sua instalação de 1967 como Tropicália, uma obra com labirintos de madeira, areia, plantas, araras e TV ligada — uma crítica/celebração da cultura brasileira onde o corpo e a presença de quem entrasse na instalação teria uma experiência bem diversa da arte, como se a vida permeasse essa vivência artística, não mais um espectador passivo, agora parte integrante da obra.

No ano seguinte, 1968, o disco-manifesto Tropicália ou Panis et Circencis pegou emprestado o nome. Oiticica, de início, torceu o nariz, achando que estavam reduzindo sua obra a um rótulo pop.

Mas logo percebeu que a apropriação expandia o alcance do conceito: música, artes visuais, teatro, poesia — tudo dialogava. A marca Tropicália virou, então, o guarda-chuva de um movimento estético-político, se confundindo com o Tropicalismo na cabeça das pessoas e na própria mídia, uma espécie de sinônimo… sem o ser. (exploraremos isso em outro artigo, mais para frente, a Tropicália e o Tropicalismo)

E no entre e sai da usurpação, apropriação, invasões e colonizações (nem sempre nessa ordem, tudo junto e misturado) .. é bom lembrar que a nossa história vem dos diversos antes dos mares nunca dantes navegados, sigamos adiante…

____________________________________________________________________________________________________________

Os jesuítas batendo perna pelos Peabiru

O desertão virando sertão que vira cidade

Em agosto de 1553, o padre Manoel de Nóbrega, mesmo sofrendo de problemas nas pernas, subiu a Serra de Paranapiacaba pela trilha dos Tupiniquim, parte da vasta rede de caminhos indígenas conhecida como Peabiru — estradas invisíveis aos mapas europeus, mas vivas na memória e no uso dos povos originários, que por séculos ligaram o Atlântico ao Pacífico. Sua intenção era alcançar o planalto e se aproximar do que então se chamava sertão (termo que, segundo uma das hipóteses etimológicas, teria vindo de desertão, usado pelos portugueses para designar áreas despovoadas, afastadas ou fora do controle colonial).

Semeando aldeamentos, brotou uma cidade

Ao lado de outros jesuítas, Nóbrega deixou dois irmãos para erguer uma casa e uma capela com auxílio do chefe Tibiriçá. Meses depois, em janeiro de 1554, Nóbrega, José de Anchieta e mais dez religiosos subiram novamente a Serra do Mar pelo caminho do Perequê e, no dia 25, fundaram o Colégio de São Paulo — considerado marco da fundação da cidade. Era na esplanada acima do rio Anhangabaú, consolidando alianças com Tibiriçá, Piquerobi e Caiubi.. A cidade nascia na rota dos Peabiru, ponto estratégico entre litoral e interior, e logo se tornaria palco das primeiras negociações e tensões com povos indígenas aliados e inimigos.

A fundação de São Paulo, não se limitou ao colégio erguido no alto da serra: os jesuítas, ao lado de Nóbrega e Anchieta, semearam uma rede de aldeamentos ao redor, articulando alianças com os povos que já residiam nesses locais. Eram cerca de dez aldeamentos que, mais do que postos de catequese, funcionavam como núcleos de povoamento, cada qual com sua roça, sua capela e sua gente.

Alguns desses núcleos deixaram marcas tão profundas que os nomes resistiram e se tornaram bairros ou cidades da Grande São Paulo. O bairro de Pinheiros, por exemplo, nasceu do aldeamento São Paulo de Pinheiros, que tomou o nome das araucárias que abundavam na região e hoje é um dos bairros mais vibrantes da capital, que digam os vizinhos dos bares. São Miguel Paulista, criado em 1560, ainda guarda no nome o arcanjo que batizou a capela jesuíta. Carapicuíba, de 1580, carrega a memória do peixe carapicu nas águas da região. Barueri, outro bairro de São Paulo, quer dizer: rio das pedras que rolam, e Itaquaquecetuba, lugar de muitas pedras de afiar, lembram como o tupi marcava as paisagens antes mesmo de se tornar língua geral. E Guarulhos, de aldeamento virou a segunda maior cidade do estado, trocando o som indígena pelo ronco dos aviões do aeroporto.

Assim, a cidade de São Paulo não nasceu isolada, mas como uma trama de aldeias indígenas reelaboradas pela lógica jesuítica e colonial. Quando hoje falamos esses nomes — Pinheiros, Carapicuíba, Itaquaquecetuba — repetimos ecos de uma geografia mais antiga, que se inscreveu tanto na língua quanto no chão.

A cidade de barro

Daquele período, foi preservado um muro de taipa de pilão, uma verdadeira testemunha ocular da época, que dialoga com as técnicas milenares de bioconstrução sustentável, revisitadas no presente.

A taipa de pilão não era uma técnica indígena. Veio trazida pelos portugueses, inspirados em modelos usados na Península Ibérica e no norte da África, por sua vez herdados de tradições romanas que estes aprenderam com os fenícios, também dos árabes na época da expansão muçulmana e indo mais longe em distância e no tempo, da China. Logo se tornou prática comum no Brasil, especialmente em São Vicente, São Paulo e depois Minas Gerais, por três motivos simples: havia terra em abundância, madeira para as formas, e muita mão de obra forçada para socar o barro.

Em São Paulo de Piratininga, a técnica foi fundamental. O Colégio dos Jesuítas, marco da fundação da cidade foi erguido em taipa de pilão. As paredes largas garantiam proteção contra o frio da serra e o calor dos trópicos, e os jesuítas ensinaram a construir aldeamentos inteiros nesse sistema. Tanto que São Paulo por um bom tempo poderia ser chamada de cidade de barro, já que suas primeiras igrejas, casas e muralhas nasceram do solo comprimido da própria terra e ficaram assim até meados do século XIX quando começaram a construção com tijolos.

Hoje, quando a permacultura e a bioconstrução redescobrem a força do barro como material sustentável, esse muro preservado lembra que a São Paulo de concreto já foi, um dia, profundamente de taipa de pilão e de pau a pique.

Para saber mais sobre essa história leia a matéria do Instituto Bixiga

Registros fotográficos históricos do Pateo do Collegio, marco da fundação de São Paulo

Agradecemos a colaboração iconográfica do Instituto Bixiga: institutobixiga.com.br

montagem digital Paulo Lai Werneck: foto em preto e branco é do Museu da Cidade de São Paulo. A foto atual é do acervo do Instituto Bixiga

.

imagem: foto de 1953 / CONDEPHAAT, livro O Sítio Urbano Original de São Paulo do Pateo do Collegio

Os jesuítas: da conversão à inquisição

Os jesuítas representam a face mais ambígua do encontro colonial. De um lado, a sincera ação de conversão: aprenderam o tupi, traduziram catecismos, criaram colégios, organizaram festas e peças teatrais que encantavam e educavam. Em muitos casos, foram barreira contra a escravização direta, oferecendo às comunidades indígenas algum espaço de refúgio.

Mas, de outro, havia laivos de inquisição embutidos. A catequese era também disciplina: condenava pajés, queimava ídolos, perseguia práticas ancestrais. O aldeamento missionário funcionava também como laboratório de domesticação — controlando corpos e crenças, impondo uma nova ordem cultural.

Entre poesia e polícia, entre tradução e repressão, os jesuítas deixaram um legado duplo, que ainda hoje desafia leituras simplistas: foram vistos ora como quase santos, com ações em defesa da vida e até da liberdade, ora como carrascos de uma inquisição não declarada, disfarçada de instrumento de persuasão.

____________________________________________________________________________________________________________

Quem foi pra Portugal, perdeu lugar!

Os de Sá… sá sá sassaricando os franceses da Baía de Guanabara

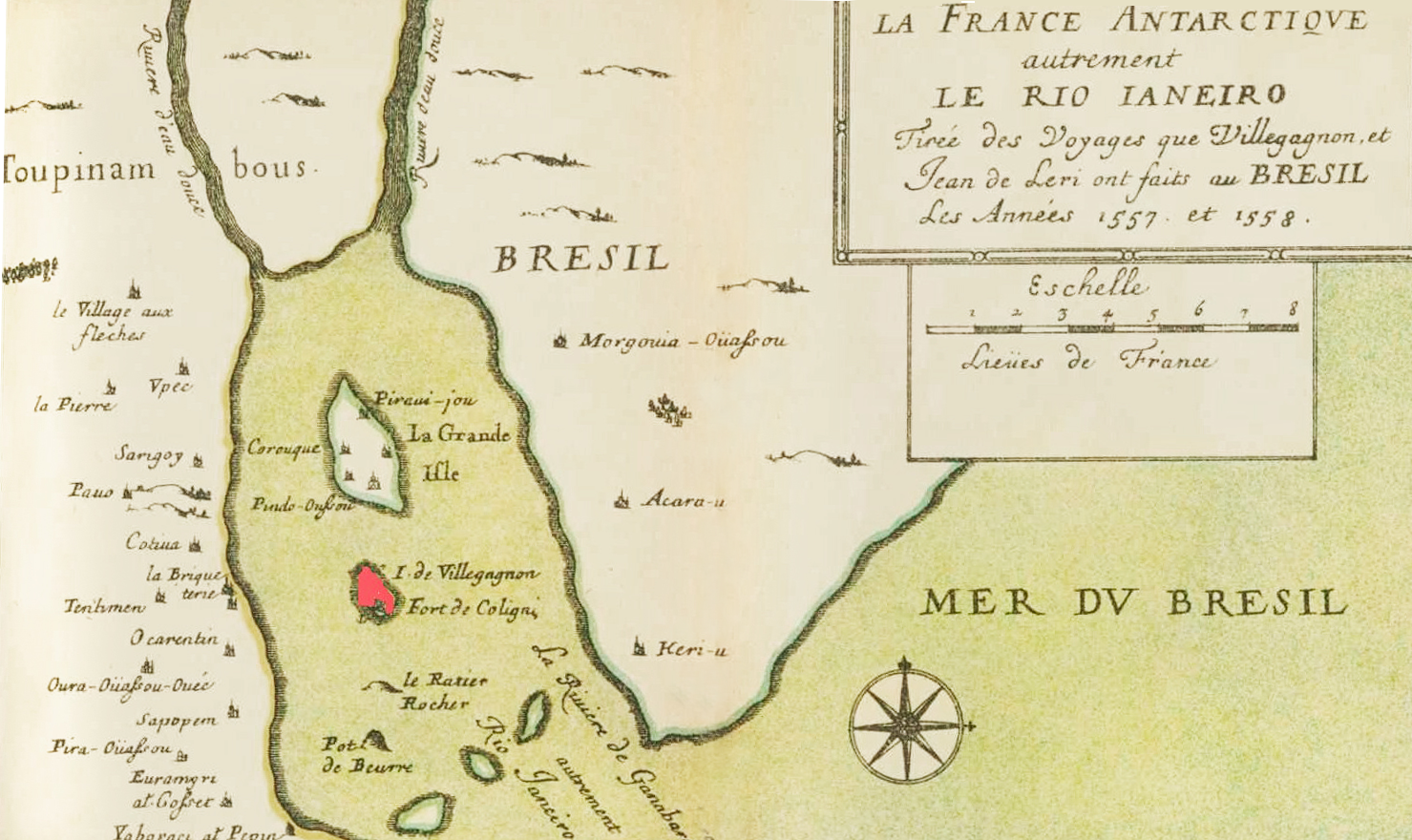

Oui, nós temos franceses em 1555, o Rio de Janeiro sofreu a primeira invasão oficial pelos normandos, liderados por Nicolas Durand de Villegagnon, que se instalaram na Ilha de Serigipe (hoje Ilha de Villegagnon) com um plano ousado — fundar a França Antártica: uma espécie de refúgio para protestantes que fugiam do conflito religioso contra os católicos na França, mas também para disputar com Portugal as riquezas da América.

Na verdade, no caso do Rio de Janeiro, aconteceu como acontecia no meu tempo de escola quando alguém se levantava e, na volta, encontrava seu assento ocupado e ouvia: quem foi para Portugal, perdeu o lugar! Curiosamente, os próprios portugueses foram pra Portugal e quando voltaram… estava ocupado, o Rio de Janeiro pelos franceses.

Na verdade os franceses, para irmos direto ao ponto, não estavam nem aí com a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, queriam o seu quinhão do que achavam ser o seu pirão, o Rio de Janeiro e outros pontos do Brasil dando sopa ou não.

Os de Sá: heróis e/ou vilões? Depende de que lado se olha

Um tipo de fato recorre — às vezes benéfico, outras pernicioso: aqueles escolhidos para ressaltar nossa ligação com o lugar onde nascemos, o que chamamos de patriotismo.

Não é o caso de esmiuçar isso agora, mas basta um exemplo central: Mem de Sá e Estácio de Sá entraram para a história como heróis fundadores do Rio de Janeiro. Estátuas, ruas e praças celebram sua bravura contra franceses e Tupinambá.

Mas, vista de perto, essa mesma bravura revela outra face: vilania. A guerra justa, conceito da época, autorizava massacres, aldeias queimadas, expulsão dos povos da terra. Os acordos, quando feitos, eram logo rompidos.

Para alguns cronistas, foi heroísmo e fundação. Para os vencidos, devastação e esquecimento.

Duarte da Costa não deu conta do recado: não conteve os franceses, não organizou os colonos, deixou as coisas descambarem. A Coroa, então, puxou o freio e mandou Mem de Sá com carta branca.

Substituindo Duarte em 1558, ele assume o Governo-Geral do Brasil com uma ordem expressa de Lisboa: resolver de vez a bagunça. Afinal, o antecessor havia falhado — os franceses continuavam firmes na Guanabara, os colonos viviam em desavenças pelo Brasil afora, e até o próprio filho de Duarte arrumava briga de faca na Bahia.

D. João III, dessa vez, não economizou nos poderes: concedeu a Mem de Sá autoridade cível e penal quase ilimitada, na prática, um xerife colonial, com a missão de colocar ordem a coisa e, sobretudo, expulsar os franceses de uma vez por todas.

Mas a resposta portuguesa veio em capítulos. Primeiro, com Mem de Sá, que em 1560 lançou uma ofensiva contra os franceses. Obteve vitórias importantes, mas não conseguiu se assenhorar do terreno: os franceses estavam bem amparados pelos Tupinambá, e a maré — literal e política — não ajudou. Ainda assim, Mem não desistiu: saiu costurando alianças com povos indígenas aliados e reforçou a presença militar.

Entre 1558 e 1564, Manuel da Nóbrega, requisitado por Mem de Sá, liderou um trabalho intenso de pacificação e acordos em São Vicente e arredores, especialmente com os Tupiniquim. Sua ação buscava conter a influência dos Tamoio e de seus aliados franceses, fundando aldeamentos e mediando alianças que garantissem a presença portuguesa sem depender apenas da sua força militar, ainda escassa.

.

.

O puxão de Mem de Sá na orelha do sobrinho Estácio

Pedro Doria no seu livro: 1565 Enquanto o Brasil Nascia de 2012, diz que Mem de Sá alertou o sobrinho Estácio: podendo tomar conselho com o padre Nóbrega, não fizesse coisa de importância sem ele. Um puxão de orelha ligeiro dum tio, pois a missão era difícil: retomar a Baía de Guanabara e fundar uma cidade para consolidar a presença portuguesa.

Nóbrega já havia aconselhado a corte que, para acabar com o perigo francês, era preciso se instalar no Rio de Janeiro. Mem reforçou outro ponto:

… aconselhou Estácio a não partir para a guerra sem ter Arariboia ao seu lado. Quando deixaram a Guanabara, naquele 2 de abril em 1563, Arariboia seguiu para São Vicente, onde foi batizado Martim Afonso. Este era o mesmo nome cristão que Tibiriçá, em Piratininga, adotara – o nome de Martim Afonso de Souza, que havia mapeado o litoral brasileiro décadas antes e fundado a capitania de São Vicente.

O chácomigo do Nóbrega!

Em 1563, uma incursão malsucedida mostrou a Estácio o tamanho do desafio. Seguindo à risca os conselhos do tio, manteve Nóbrega por perto. Pedro Doria narra que, numa cidade perto de São Vicente, o jovem capitão — atormentado pelo peso da responsabilidade — resolvendo seguir o conselho de seu tio:

Que conta darei a Deus e a El-Rei se perder esta armada?, perguntou ao padre.

Sempre pragmático, Nóbrega foi claro:

Eu darei conta a Deus de tudo, que Deus não tinha nada com isso. E, se for necessário, irei diante do rei a responder por vós.

Estácio de Sá depois do energético deixa comigo!, de Nóbrega… que de quebra ainda descolou o montante necessário para as embarcações e pessoal, assim como enviar mensageiros pedindo reforços a Mem de Sá, usando o caixa da Companhia Jesuíta para bancar boa parte da empreitada…

____________________________________________________________________________________________________________

O Bota Pra Quebrar Junto ao Bota Fora!

Os de Sá… sá sá sassaricados pelos os Tamoio na Baía de Guanabara

Estácio de Sá teria a ajuda não só dos Temiminó de Arariboia, mas também de alguns figurões da região, como Belchior de Azevedo e Paolo Adorno. Juntos organizaram uma frota respeitável e, em fevereiro de 1564, atravessaram a barra da Guanabara. Desembarcaram silenciosamente na ilha de Villegagnon, onde improvisaram palhoças e aguardaram a chegada de reforços. À noite, na surdina, um pequeno grupo remou até o continente em busca de água no rio Carioca — mas a expedição logo se transformou em pesadelo.

Como narra Pedro Doria: De repente estavam cercados e sobreveio um mar de flechas, os tamoios berrando… E a praia encheu-se…

…Centenas, milhares de índios. Batiam no chão, gritavam a plenos pulmões, disparavam flechas inúteis ao mar, deixando claro que não eram bem-vindos. Na ilha, só lhes restava tratar os feridos e enterrar os mortos. Sem nenhuma notícia de Nóbrega…

E a fundação da cidade? Não foi dessa vez. A refrega foi um salve-se quem puder: muitos mortos, muitos feridos e, mesmo com embarcações avariadas, ainda conseguiram fugir de volta a São Vicente.

O resto da expedição deixou a Guanabara em 30 de março, incluindo a nau do capitão Estácio.

Era uma quinta-feira e, por coincidência cruel, na Sexta-feira Santa chegaram os jesuítas. Mas cadê o pessoal? Cadê o Estácio? O ambiente era desolador: uma carnificina e a natureza anunciava uma tempestade, mas a chuva que caía era de flechas das canoas dos Tamoio. Um beco — ou melhor, uma ilha sem saída!

E a Santa Maria, a Nova, cruzou a boca da Guanabara, de volta, naquela madrugada de 1º de abril. Salvaram-se todos. Pega de surpresa pela tempestade, decidiu tornar à baía para proteger-se quando encontrou os padres em apuros. Não é à toa que acreditavam em milagres.

Os de Sá… sá sá sassaricando os franceses da Baía de Guanabara (o retorno)

A virada começou em 1º de março de 1565. Com apenas 18 ou 19 anos, Estácio de Sá assumiu a liderança de uma tropa heterogênea, chegou à entrada da Baía de Guanabara com apoio estratégico dos jesuítas e dos Temiminó de Arariboia desembarcando num lugar que já havia vislumbrado na fuga da refrega anterior.

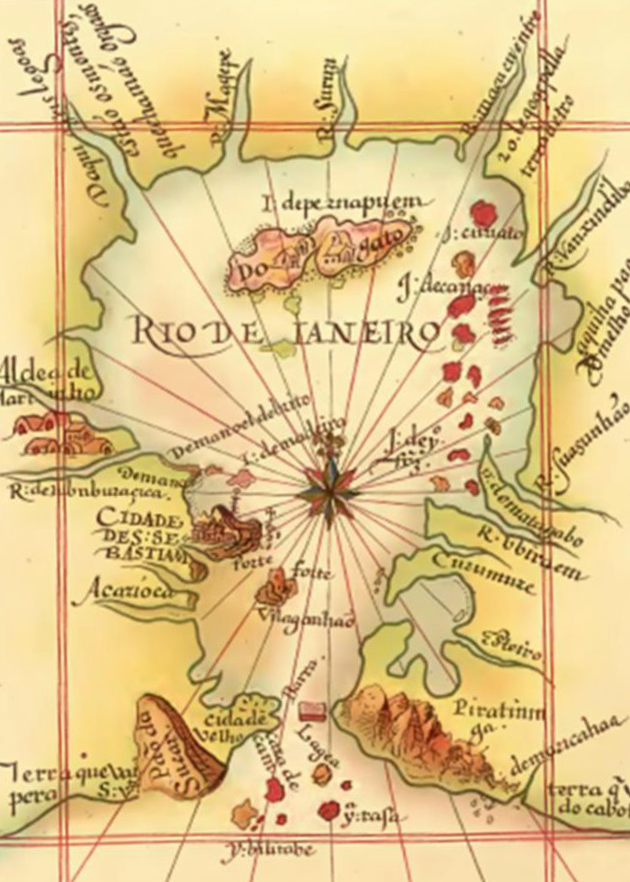

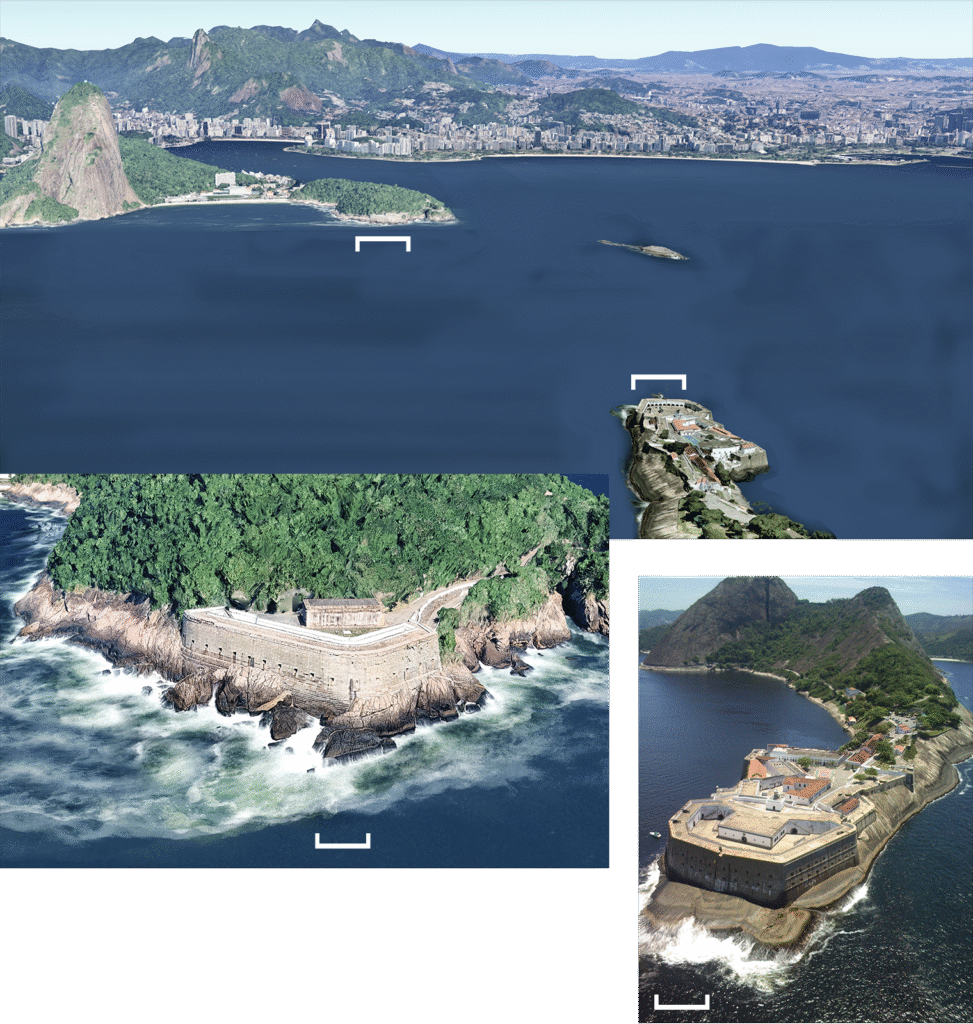

Assim que pisou em terra, ordenou erguerem uma paliçada fechando a praia — hoje conhecida como Praia de Fora — que vai do Pão de Açúcar até o morro Cara de Cão. Ali nascia a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.

____________________________________________________________________________________________________________

AH, Tá Fundaram o Rio de Janeiro!

Opa! Por que há contestação?

1565 – Na Praia de Fora):

Estácio de Sá, sob ordens de Mem de Sá e com apoio de Manuel da Nóbrega e Anchieta e Arariboia, ergue um fortim/arraial militar para enfrentar tamoios e franceses.

Ainda não é cidade, mas base estratégica.

1567 – Morro do Castelo:

Após a vitória contra os tamoios e a expulsão dos franceses, Estácio transfere o núcleo para o Morro do Castelo, mais seguro e protegido.

Aqui passa a ser tratada como a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro.

Homologação régia:

O reconhecimento oficial viria depois, através de alvará régio, confirmando a fundação.

Ou seja: Mem de Sá e Estácio fundaram de fato; o rei fundou de direito.

Por sua vez, cidade ou não, essa fortificação improvisada resistiria por quase dois anos a ataques constantes, alternando escaramuças contra aldeias tupinambá e a construção de estruturas defensivas. Para manter o ânimo da tropa e garantir presença efetiva, Estácio começou a distribuir sesmarias, esboçando, de certa maneira, a futura malha urbana da cidade do Rio de janeiro.

Vista do Pão de Açúcar a partir da Fortaleza de Santa Cruz – 1890 circa – Coleção Gilberto Ferrez – no Brasiliana Fotográfica Digital do Instituto Moreira Salles

imagem: montagem digital por Paulo Lai Werneck, feita a partir de imagem do Google Earth, com atmosfera em preto e branco e inclusão de uma caravelinha portuguesa

.

imagem: montagem de Paulo Lai Werneck com imagens do Google Earth com a foto do lado direito inferior: Sheilinha1 – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International ***

.

Os de Sá… sá sá sassaricando os franceses de vez da Baía de Guanabara (trávez)

Em 1567, Mem de Sá chegou com reforços para pôr fim aos ataques franco-Tupinambá (na verdade algumas dezenas de franceses e milhares de Tupinambá) e apoiar o estabelecimento definitivo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O alvo principal era Uruçumirim, a mais importante aldeia fortificada Tupinambá na entrada da Guanabara, localizada nas proximidades da atual Praia do Flamengo.

O assalto final reuniu tropas portuguesas e guerreiros Temiminó liderados por Arariboia. O ataque começou com fogo nas paliçadas e intenso combate corpo a corpo. A vitória em Uruçumirim garantiu aos portugueses e seus aliados o domínio estratégico da baía, mas custou caro aos Sá: Estácio tinha sido atingido por uma flecha envenenada no rosto e morreria semanas depois, em 20 de fevereiro de 1567.

O problema desse sassarico todo é que ele tomou a forma — ou apenas recrudesceu — do conceito de guerra justa, usado pelos portugueses e pelos europeus em geral para justificar o massacre imposto aos indígenas, que queriam apenas exercer seu direito de povos da terra.

O início dos Sás governadores do Rio

Com a vitória, os portugueses consolidaram o controle da Guanabara. Arariboia recebeu, em 1567, a concessão de terras na margem oposta, onde fundaria a aldeia que daria origem a Niterói. Poucos anos depois, D. Sebastião confirmaria a posse definitiva, e em Lisboa o homenagearia com roupas e insígnias de gala.

O comando passou a Salvador Correia de Sá, primo de Estácio, que manteve a aliança com Arariboia e seus Temiminó como base da defesa da cidade. O Rio de Janeiro seria terra dos Sá por muitas décadas, e todos eles, sem exceção, andariam sempre acompanhados de guerreiros indígenas, confiando mais neles como soldados de valor do que em brancos. Salvador Corrêa de Sá falava a língua geral fluentemente — a língua da terra —, que também seria a língua de seus filhos e netos. Essa proximidade não eliminava contradições: os mesmos Sá que valorizavam a presença indígena mantinham outros tantos como escravizados.

Se os Sás comandando — e desalojando — franceses da paisagem carioca foi uma constante desde a invasão francesa, porém isso levou a uma perseguição implacável aos Tupinambá . E isso levou a quase um século de Sás governando o Rio de Janeiro… pois depois ainda vieram Martim Correia de Sá, Salvador Correia de Sá e Benevides e, por último, Martim de Sá.

____________________________________________________________________________________________________________

Conclusão

Memória que sustenta o presente

A história da Floresta da Tijuca revela que não existe preservação sem memória. O resgate das nascentes, o plantio de milhares de mudas e a recomposição do território foram respostas a um colapso anunciado, mas também um gesto de reverência ao que a cidade já havia perdido. Guardar essas narrativas é garantir que as futuras gerações entendam que o verde que veem hoje é fruto de escolhas — e que escolhas erradas também deixam marcas duradouras.

Mais do que um registro histórico, esse passado é um alerta permanente: a natureza, uma vez degradada, pode se regenerar, mas o custo é alto e o tempo, longo. É um patrimônio conquistado com esforço coletivo e, por isso, precisa ser tratado como herança viva.

O equilíbrio entre posse e usufruto

O Parque Nacional da Tijuca é, legalmente, posse do Estado, mas seu sentido profundo é o de usufruto coletivo. Pertence à cidade como espaço de encontro, lazer e educação ambiental, e não como propriedade exclusiva de uma instituição. Essa visão amplia o compromisso da sociedade com sua proteção, pois o que é de todos exige participação ativa de todos.

Essa relação — onde a posse não exclui, mas garante o acesso — é um modelo de gestão que pode inspirar outras áreas protegidas. Ele demonstra que conservar não significa isolar, e sim criar vínculos duradouros entre comunidade e território.

E a história continua Entre canções, rios e quimeras

Se a Parte A terminou entre batalhas e fundações, a Parte 1B começa num outro campo: o das palavras e memórias.

Lévi-Strauss cantarola Paulinho da Viola diante da Guanabara, Gabriel Soares vê no São Francisco o grande rio que passou em sua vida, e Policarpo Quaresma chega tarde demais ao sonho de uma língua brasileira.

É nessa arena de postais, tratados e canções que o Brasil começará a ser narrado — e disputado — não apenas no corpo da terra, mas também no corpo do papel.

____________________________________________________________________________________________________________

Links para permissão das imagens: