Vista da Floresta da Tijuca a partir do Pico do Papagaio — tanto a floresta e o pico ficam no Parque Nacional da Tijuca

imagem: Renato.moura.b – Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported *

O que você vai encontrar aqui

.

imagem: Álvaro Fleury Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional **

____________________________________________________________________________________________________________

Introdução

Tristes Trópicos e Tratados: o Brasil sob olhares estrangeiros e senhoriais

Se na Parte 1A percorremos os caminhos da Guanabara e os embates da fundação do Rio de Janeiro, agora seguimos outro fio: o Brasil narrado pelos outros. Viajantes, pesquisadores, cronistas, senhores de engenho, missionários — cada um deixou um retrato, nem sempre fiel, quase sempre interessado. Para essa parte 1B do artigo escolhemos dois deles, sendo o primeiro, um antropólogo francês que deu aula no Brasil numa espécie de missão francesa fundadora da USP.

Cada um, cada um e suas percepções

De um lado, o olhar estrangeiro que oscila entre fascínio e desprezo: da Baía de Guanabara de Lévi-Strauss à canção que Caetano devolveu em ironia tropical.

De outro, o olhar senhorial do português Gabriel Soares de Sousa, que transformou a terra em inventário de riquezas, descrito com zelo — e quase sem exageros — para arrancar concessões régias, mas que acabou irrompendo em febre.

Com uma ação apenada, perdemos nossa outra língua

Entre um e outro, a língua tupi que circulava como língua geral até meados do século XVIII — e os jesuítas, 9s fora… fora, ops!, 9, 10, 11… todos fora! E como a revisão dos graus de um tratado de partilha do mundo, no papel, acabou refletindo na prática sobre o redesenho do Brasil, na sanha tresloucada de ouro e pedras preciosas.

E nesse cruzamento de olhares, se esvai o tupi como elo de ligação — sobrando postais e tratados, entre antropologia e poder — que vamos encontrar pistas para entender não só o Brasil do século XVI, mas também o início dos caminhos que levariam à devastação (e depois, UFA!, a regeneração) da floresta da Tijuca.

Abrindo o jogo

A tentativa aqui é sempre a mesma: seja qual assunto for, se isso ou aquilo ou mesmo os acolás!

Procuramos fazer isso com humor e ironia, numa tentativa de revelar os lados inusitados que a história insiste em esconder. Seja por capricho, conveniência ou simples descaso.

Seja essa história a própria história, a da sustentabilidade, a da arte, a da ciência, ou ainda os fatos do dia a dia que pensamos controlar — e aqueles que simplesmente nos fogem das mãos, como o das mudanças climáticas.

Ainda dá tempo!

____________________________________________________________________________________________________________

Entre Postais e Luzes: a Mordida Antropológica de Lévi-Strauss

A segunda missão francesa fundante e o aprendiz de etnologia

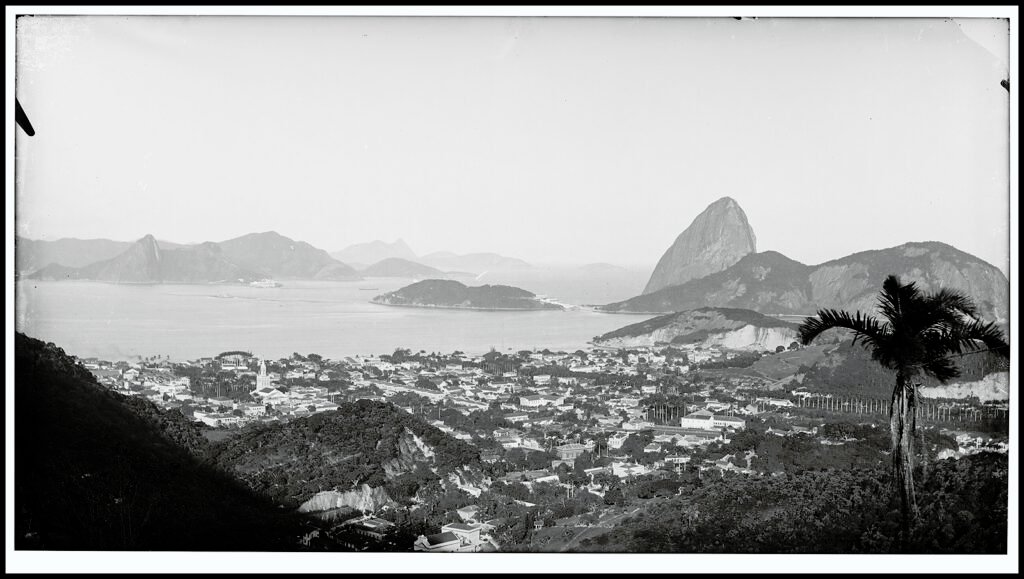

O palco das batalhas da invasão francesa era sempre o mesmo, a movimentação pelas águas tentando invadir pelas praias, na mesma paisagem que séculos depois ganharia a mordida literária de Claude Lévi-Strauss — e que Caetano Veloso reavivou em 1989 na canção O Estrangeiro:

O pintor Paul Gauguin amou a luz na Baía de Guanabara

O compositor Cole Porter adorou as luzes na noite dela

A Baía de Guanabara

O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara

Pareceu-lhe uma boca banguela…

.

Palavras oclusivas dentais

Em Tristes Trópicos (1955), Lévi-Strauss já maduro revisita o Brasil dos seus vinte e poucos anos — e ao falar do Rio de Janeiro não economiza nas oclusivas dentais, dando uma sonora mordida deixando a paisagem carioca, literalmente, sem dentes:

Depois disso, sinto-me tanto mais embaraçado para falar do Rio de Janeiro, que me desagrada, a despeito da sua beleza tantas vezes celebrada. Como direi? Parece-me que a paisagem do Rio não está na escala das suas próprias dimensões. 0 Pão de Açúcar, O Corcovado, todos esses pontos tão louvados parecem ao viajante que penetra na baia como tocos de dentes perdidos nos quatro cantos de uma boca banguela.

.

Imagem: Yeuxpapilon – Creative Commons Atribuição- CompartilhaIgual 4.0 Internacional ***

Porém, ai, porém…

Ao rever o ângulo, literalmente da sua visão, Lévi-Strauss reconhece que visto de cima…

É UM ESPETÁCULO!

Quase constantemente submergidos na bruma pegajosa dos trópicos, esses acidentes geográficos não chegam a mobiliar um horizonte largo demais para se contentar com eles. Se se quiser abarcar um espetáculo, é necessário tomar a baía ao contrário e contemplá-la das alturas.

Se Paulinho da Viola fosse do tempo dele, provavelmente teria sido citado por Lévi-Strauss, ou melhor, cantarolado quando viu a Baía de Guanabara lá de cima:

Não posso definir aquele azul

Não era do céu nem era do mar

Foi um rio que passou em minha vida

E meu coração se deixou levar

Foi um rio que passou em minha vida

E meu coração se deixou levar…

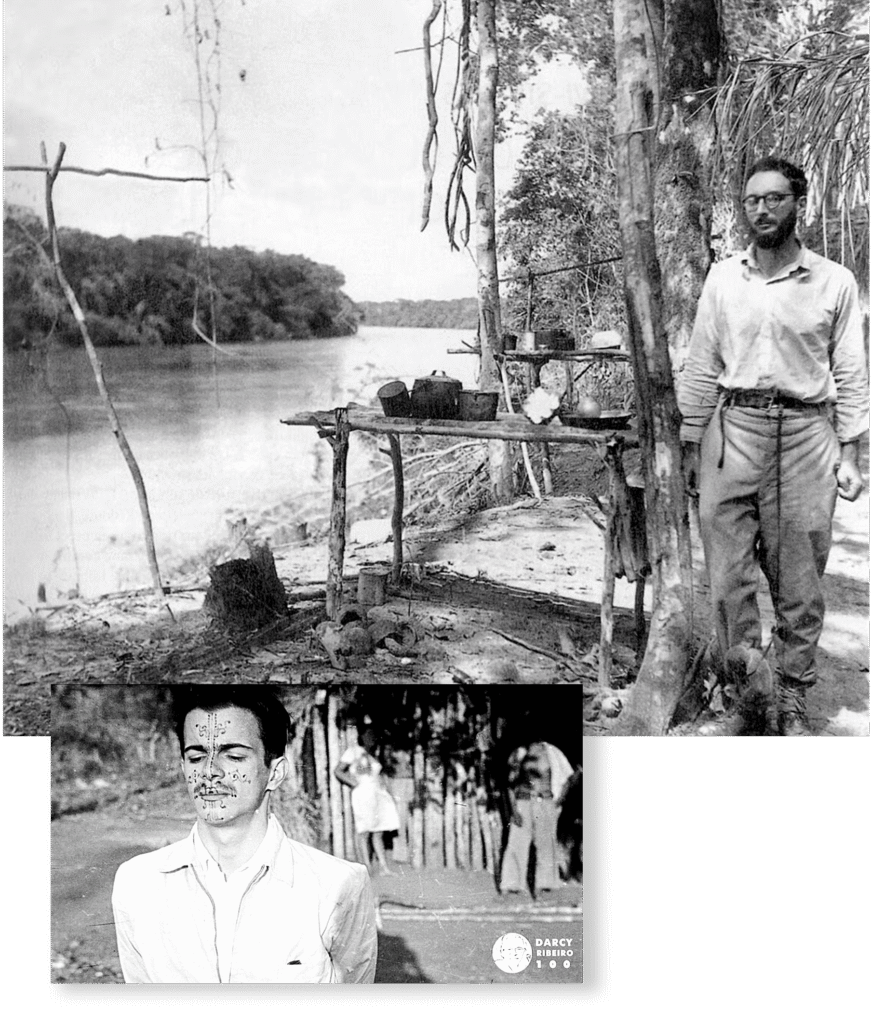

Mergulhado na segunda missão francesa no Brasil

Lévi-Strauss não era apenas um estrangeiro de passagem: integrava a segunda missão francesa que, nos anos 30, ajudou a fundar a USP. Essa nova missão — diferente da primeira, transitória — trouxe nomes como Fernand Braudel e Roger Bastide, para instalar no Brasil a ciência, cultura e método utilizados nas instituições francesas de onde provinham. Sua voz, portanto, não ecoava apenas como a de um professor de sociologia, mas como a de um estrangeiro convidado junto a seus pares a pensar o Brasil em nome da própria elite que os chamara, — sob a coordenação, de um lado, do francês Georges Dumas e, de outro, do brasileiro Júlio de Mesquita Filho.

No caso de Lévi-Strauss, porém, sua passagem pela USP revelou menos engajamento docente e mais o impulso de um jovem que já tinha em mente outro plano: não se contentar em ser professor, mas se credenciar como etnólogo. Aos olhos de alguns colegas franceses, essa inclinação parecia revelar uma sensibilidade e percepção sem par. Vejamos, por exemplo, o relato de Jean Maugüé:

Éramos jovens apesar de tudo. Era natural que eu aceitasse com alegria a

proposta que fez Lévi-Strauss para que eu o acompanhasse numa viagem

aos confins de Goiás para ter contato com os índios. René Courtin devia se

juntar a nós...

… Lévi-Strauss logo começou a trabalhar, sentado sobre o mesmo

solo que os indígenas, procurando se fazer entender, lançando perguntas,

tomando notas. Eu me maravilhava vendo que ele podia decifrar gestos

dos quais Courtin e eu não podíamos pegar senão o pitoresco

Colocando seus planos em prática, aproveitava ao máximo as férias para ir além do que chamava de etnologia de domingo na cidade, buscando chegar o mais longe possível — e o mais perto dos indígenas — no interior do Brasil.. O primeiro contato de campo, em 1935, com os índios do Tibagi, foi uma decepção — não eram nem verdadeiros índios, nem selvagens, escreveu. Mas ele insistiu, ainda como aprendiz de etnólogo, registrando diversos povos, entre eles os Kadiwéu, que uma década depois, também seriam estudados por Darcy Ribeiro. Nas férias de 1936/1937, Lévi-Strauss realizou sua primeira exposição em Paris, com fotografias e objetos coletados, e publicou um artigo sobre os Bororo. Como ele mesmo lembraria depois:

Eu precisava fazer minhas provas de etnologia, porque não tinha formação alguma. Graças à expedição de 1936, consegui créditos do Museu do Homem e da Pesquisa Científica, ou do que acabaria chamando-se assim.

Não só isso: conseguiu também levantar financiamento para novas pesquisas, incluindo sua expedição junto aos Nambikwara. Ao retornar à França, esse acervo de campo — somado às coleções exibidas em museus e aos artigos publicados — o credenciava de pleno direito como etnólogo.

O passo decisivo, no entanto, viria em Nova York, durante o exílio da guerra. Ali, o encontro com Roman Jakobson lhe abriu o caminho para algo maior: a etnologia de campo, aprendida no Brasil entre Bororo, Nambikwara e Kadiwéu, se transfigurava em teoria. Nascia a antropologia estruturalista. Do barro vermelho e dos mitos indígenas, Lévi-Strauss extraiu não só dados, mas a chave de um método que revolucionaria as ciências humanas.

.

.

Povos que marcaram Lévi-Strauss

Kadiwéu – Último povo de língua Guaikurú, no Mato Grosso do Sul. Seus rituais e tradições de pintura corporal de linhas finas e delicadas chamaram a atenção de Lévi-Strauss e, décadas depois, também de Darcy Ribeiro, que aprofundou os estudos sobre eles.

Bororo – Povo do Mato Grosso, conhecido pela complexa organização social e rituais funerários que impressionaram Lévi-Strauss. Foram tema de seus primeiros artigos etnográficos.

Nambikwara – Habitantes do norte de Mato Grosso e Rondônia, tiveram forte impacto no jovem etnólogo. Inspiraram sua tese de doutorado, La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara (1948), obra-chave para seu reconhecimento científico.

____________________________________________________________________________________________________________

Quanto Rios Passam em Nossas Vidas?

De tratado em tratado, tentar ler o futuro pelo passado

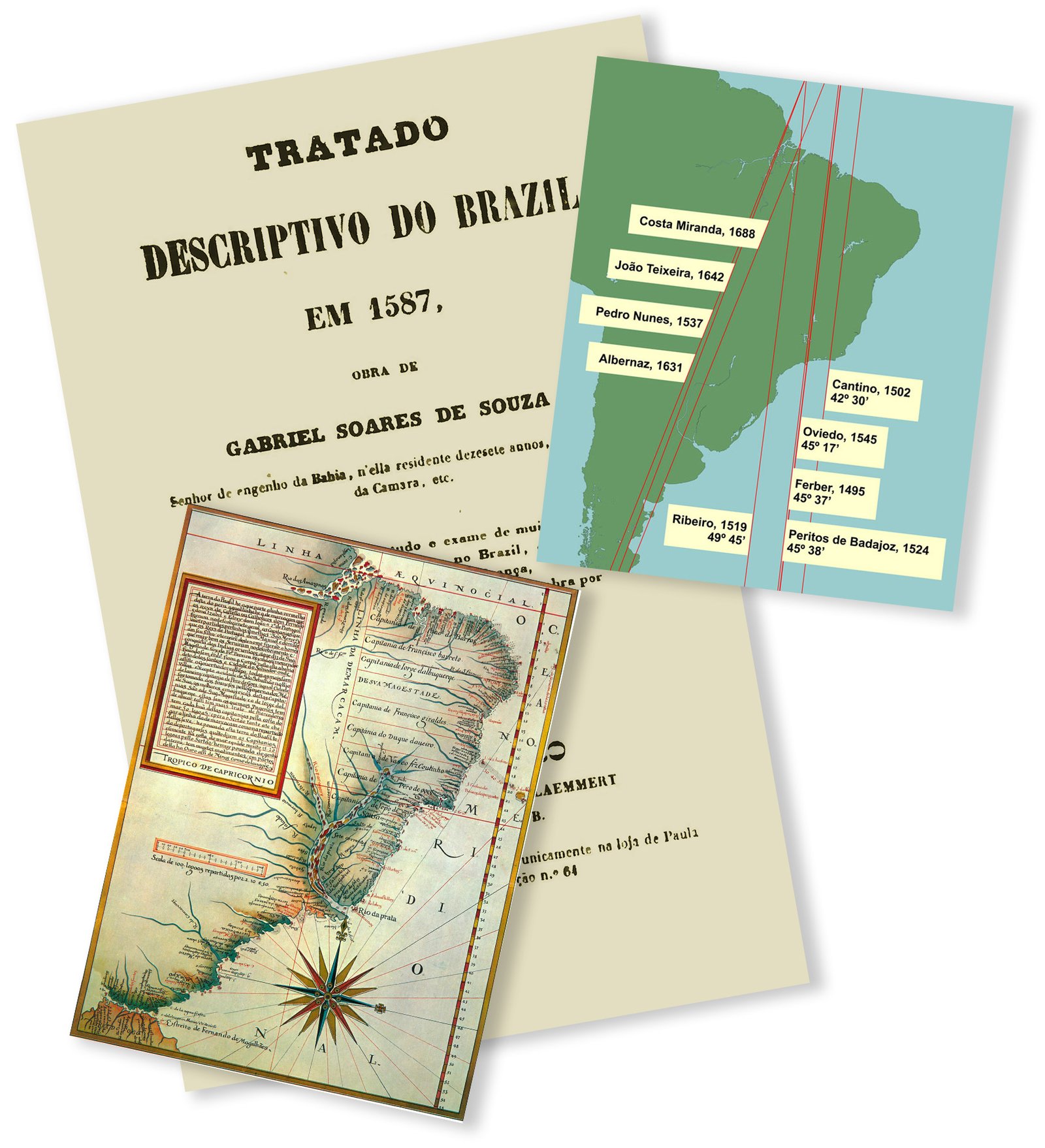

Na minha vida passaram vários rios — um deles, o próprio Rio de Janeiro. Nesse preâmbulo eu perambulo pela infância na Praia Vermelha. Meu primeiro trabalho de História, ainda na 3ª ou 4ª série do primário, foi sobre o Tratado de Tordesilhas e pelo que lembro junto as Capitanias Hereditárias. Agora, ele ecoa — com sotaque de mar e caneta Bic — no Tratado Descritivo que resolvi tratar de ler… procurando entender se algum tipo de lógica de concessões e privilégios atuais não funciona de maneira semelhante àquelas das capitanias hereditárias…

Uma diferença crucial, porém, é que não há mais um El-Rei: há nos poderes vários que se fazem de El-Reis que se autobeneficiam. Choveria no molhado — e ficaria encharcado — se eu continuasse nessa linha…

Gabriel Soares de Souza — comerciante e senhor de engenho no Brasil de 1587 — escrevendo com olhos atentos ou por alarde, tentando arrancar uma concessão do El-Rei da vez.

Ele descreve a costa brasileira, seus acidentes geográficos do Rio Amazonas até o Rio da Prata — um quase Oiapoque ao Chuí avant la lettre — e apresenta ao soberano as riquezas da terra:

Como todas as coisas têm fim, convém que tenham princípio, e como o de minha pretensão é manifestar a grandeza, fertilidade e outras grandes partes que tem a Bahia de Todos os Santos e demais Estados do Brasil, do que os reis passados tanto se descuidaram, a El-Rei Nosso Senhor convém, e ao bem do seu serviço, que lhe mostre, por estas lembranças, os grandes merecimentos deste seu Estado…

Montagem de Paulo Lai Werneck com base em imagens de domínio público – Wikimedia Commons

.

No delírio do ouro e pedras preciosas: o tratado como alavanca!

Além do inventário de riquezas, fauna, flora e gente da terra, ele fala bastante dos Tupinambá, do espírito guerreiro ao ritual antropofágico, mas versa sobre outras etnias indígenas. Gabriel Soares narra episódios que não cabem aqui, mas deixo o link para a edição da USP – Biblioteca Brasiliana e outra versão modernizada de 2014 da Fundação Darcy Ribeiro.

Vale lembrar que, ao escrever, ele se dirigia a um rei espanhol — tempos de União Ibérica após a morte de Dom Sebastião. Os reis descuidados a quem ele alfineta eram os anteriores reis portugueses que deixaram o Brasil a descoberto.

Antes de entrarmos no ouro e pedras preciosas, Gabriel Soares trata do barro — a nossa conhecida taipa de pilão, se referindo a Mem de Sá quando este transferiu a cidade do Rio de Janeiro, que seu sobrinho Estácio de Sá havia fundado nos pés do Pão de Açúcar, para o Morro do Castelo. Afinal, como era o costume português, edificar no alto significava garantir segurança e domínio sobre a paisagem:

…e assentou a cidade, que murou com muros de taipas com suas

torres, em que pôs artilharia necessária, onde edificou algumas

igrejas, com sua casa de Misericórdia e hospital, e um mosteiro

de padres da companhia, que agora é colégio, em que os padres

ensinam latim…

Gabriel Soares sucumbe a febre do ouro e pedras preciosas, abandona tudo para se aventurar no sertão, então ele quer a concessão das terras onde seu irmão, já falecido havia achado alguma coisa. E para isso elabora essa espécie de relatório da sua vivência e de relatos sobre o Brasil para seduzir o El Rei — e consegue. Seria natural haver e há imprecisões, por exemplo: É sem verdade que Soares afirma que não havia noutro tempo formigas em São Paulo. Já Anchieta dá delas conta. E São Paulo é, desgraçadamente, terra proverbial, quanto às tanajuras, às saúvas e às tocas de cupins. Porém, os acertos são de grande monta. Em 15 de setembro de 1851, no Rio de Janeiro, Francisco Adolfo de Varnhagen, nas notas de uma edição que ele compilou, deu seu aval e atestou autenticidade — foi diante de tantas cópias com alterações e sem autor nomeado — que devolveu a Gabriel Soares a autoria do texto, fruto de uma exaustiva pesquisa e de uma possível biografia desse autor.

O grande rio que passou na vida de Gabriel Soares: O São Francisco!

Nos capítulos finais, Gabriel Soares se esforça em não dar bandeira sobre a quantidade de ouro e pedras preciosas que imaginava existir na região para a qual pedia concessões régias, visando a busca de riquezas no Rio São Francisco. Ao mesmo tempo que apontou tantas riquezas no Brasil, mostrou a necessidade de maior segurança nos portos, assim como nos povoados que as produziam — sobretudo as plantações de cana-de-açúcar, além da extração de pau-brasil. Com certeza, esse texto foi fundamental para o resultado: conseguiu a concessão régia, recursos e ainda um título de arregalar os olhos — Capitão-mor e Governador da Conquista e Descobrimento do Rio São Francisco.

.

imagem: Vanessa Pereira – Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International ****

.

O Rio São Francisco foi descoberto e renomeado por Américo Vespúcio em 1501, pois os indígenas. da região o chamavam de Opará, que significa rio-mar na língua tupi-guarani. Num outro tratado, anterior ao de Gabriel Soares, o Tratado da terra do Brasil – História da Província Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Pero de Magalhães Gandavo, publicado em 1576 já se dava conta de sua força:

Há dous rios caudais até a Bahia de Todos os Santos; um se

chama São Francisco, está em dez graus e meio, o qual entra no mar com

tanta fúria que vinte léguas pelo mesmo mar correm suas águas

Logo que chegou de Portugal, a aventura no Brasil começou com um naufrágio. A urca flamenga Abraão, que trazia Gabriel Soares de Sousa e sua expedição, foi engolida pela barra do rio Vaza-Barris, em Sergipe. Grande parte dos equipamentos se perdeu no desastre. Mas Gabriel, obstinado, ainda reorganizaria a empreitada em Salvador antes de seguir para o sertão — rumo às cabeceiras que nunca alcançaria. Entrou pelo rio Paraguaçu sertão adentro, porém todo esse esforço se mostrou inútil, era apenas uma quimera da tal febre… das riquezas. Nessa ousada expedição em direção as cabeceiras do Rio São Francisco onde acreditava estar a mítica Lagoa Dourada, Frei Vicente do Salvador registrou na sua História do Brasil de 1627:

mais outras cinqüentas léguas, onde nasce o rio de Paraguaçu,’

a fazer outra fortaleza, na qual, por as águas serem ruins e os mantimentos

piores, que eram cobras e lagartos, adoeceram muitos, e entre eles o mesmo

Gabriel Soares, que morreu em poucos dias no mesmo lugar, pouco mais

ou menos, onde seu irmão havia falecido

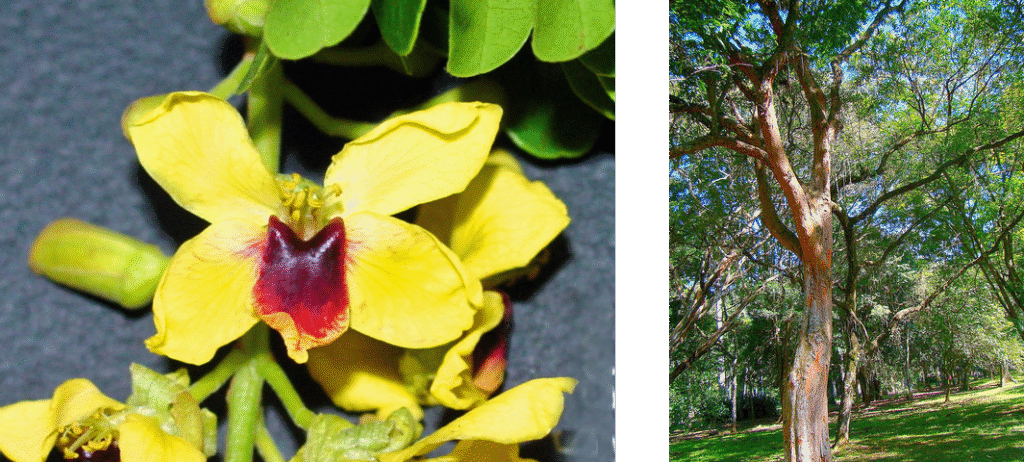

E onde entra a Tijuca nessa história de invasões? Entra bem! — ironicamente, como recomendaria o próprio Gabriel Soares — no Tratado Descritivo do Brasil, em 1587 na Primeira parte, o Roteiro Geral da Costa Brasílica:

Neste Rio de Janeiro se podem fazer muitos engenhos por ter terras e águas para isso, no qual se dão as vacas muito bem, e todo o gado de Espanha; onde se dá trigo, cevada, vinho, marmelos, romãs, figo e todas as frutas de espinho; e muito farto de pescado e marisco, e de todos os mantimentos que se dão na costa do Brasil; onde há muito pau do Brasil, e muito bom.

.

imagem flor: Monocromatico – Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Não Adaptada***** e imagem árvore: Mauroguanandi – public domain

.

Apesar de não ter rios caudalosos, mas ter vários cursos de água menores com certa abundância, a região que hoje abriga o bairro e a Floresta da Tijuca foi invadida pela cana-de-açúcar e, depois, pelas fazendas de café. E, como sabemos, nem é preciso dizer que a escravatura permeia essa história — desde a tentativa de submeter indígenas até a chegada, nos portos do Rio, dos navios negreiros carregados de africanos escravizados.

____________________________________________________________________________________________________________

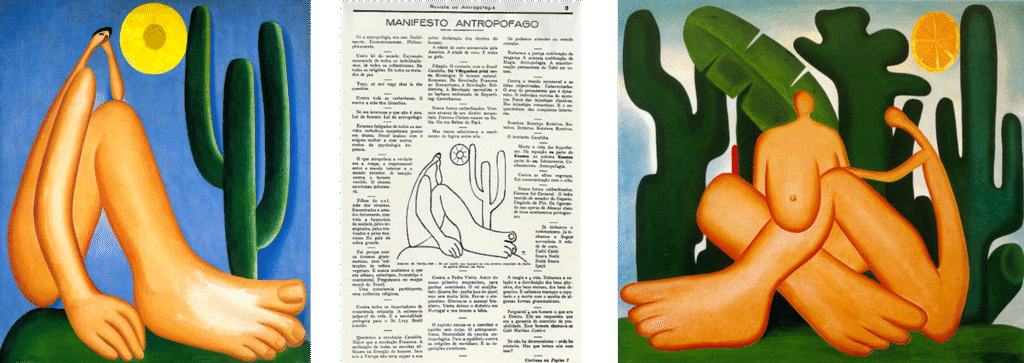

Tupi or Not Tupi, That Is the Question

Língua Geral

Oswald de Andrade, num ato de antropofagia cultural, devorou a célebre frase de Shakespeare (essa frase.. aiai, é quase um pau inglês pra toda obra) — To be or not to be, that is the question (ser ou não ser, eis a questão) — quase uma questão ontológica e com perfeita sincronia de som e assincronia de imagem, encaixou-a no Manifesto Antropófago, trasmutando para uma questão de identidade.

No início da colonização a língua geral, de base tupi. Essa língua era também o principal instrumento dos jesuítas para catequizar indígenas nas aldeias, missões e escolas. Assim, os portugueses que se transferiam para a América precisavam, no mínimo, tornar-se bilíngues para se comunicar com a população local, nos diz o site do Museu da Língua brasileira.

Falava-se a língua geral, de base tupi. Era o principal instrumento dos jesuítas para catequizar indígenas nas aldeias, missões e escolas. Para os portugueses que se transferiam para a América, se tornou praticamente obrigatório o bilinguismo para lidar com a população local — como explica o Museu da Língua Portuguesa.

Montagem digital: Paulo Lai Werneck

,

A teoria do Cunhadismo de Darcy Ribeiro

No seu livro O Povo Brasileiro, pode nos ajudar a entender não só a rápida miscigenação, quanto a questão da língua:

A instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia, automaticamente, mil laços que o aparentavam com todos os membros do grupo. Isso se alcançava graças ao sistema de parentesco classificatório dos índios, que relaciona, uns com os outros, todos os membros de um povo. Assim é que, aceitando a moça, o estranho passava a ter nela sua temericó e, em todos os seus parentes da geração dos pais, outros tantos pais ou sogros. O mesmo ocorria em sua própria geração, em que todos passavam a ser seus irmãos ou cunhados. Na geração inferior eram todos seus filhos ou genros.

Naturalmente, nessa situação, a mãe transmitia aos filhos a sua língua — e, pelo que consta, não havia interferência: o tupi se mantinha intacto. Muitos portugueses, interessados em ampliar laços e garantir mão de obra, formaram várias uniões, se aproveitando desse costume — o que também atraiu franceses e holandeses. Era, digamos, uma troca que unia estratégia social e interesses econômicos, num tempo em que raramente se trazia esposa da metrópole… e que, com certo humor de época, poderíamos chamar de um espertismo à moda da terra.

Marquês de Pombal canetou, ops!, apenou: adeus língua tupi-guarani e aos jesuítas

Tudo começou a mudar em 1757, quando o Marquês de Pombal proibiu a língua geral. A intensa imigração portuguesa nesse período, somada à expulsão dos jesuítas dois anos depois, que tiveram que sair do Brasil praticamente com uma mão na frente e outra atrás, acelerou a substituição do tupi pelo português. Mesmo assim, resistiram os nomes de animais, plantas, lugares, acidentes geográficos e até pessoas — que ainda hoje soam em tupi.

____________________________________________________________________________________________________________

Preservar as Línguas Indígenas É Importante — e Quem Fala Através Delas Mais Ainda

Estamos cercados de vocábulos tupis-guaranis

Tijuca continuou Tijuca: nome tupi que significa: t(ý) – água – iuka (iuk) – podre (podridão), água podre (malcheirosa)

Apesar de receber água de alguns rios do Parque Nacional da Tijuca, a Lagoa da Tijuca que deu nome a região, por causa de seus mangues não faz parte do Parque.

Português–Tupi:

como? de que maneira? — marã jabé?

como de costume — îandu!

(Para os mais curiosos: Vocabulário em dois volumes — Língua Brasílica, por Carlos Drummond, 1952, disponível na Biblioteca Digital Curt Nimuendajú.)

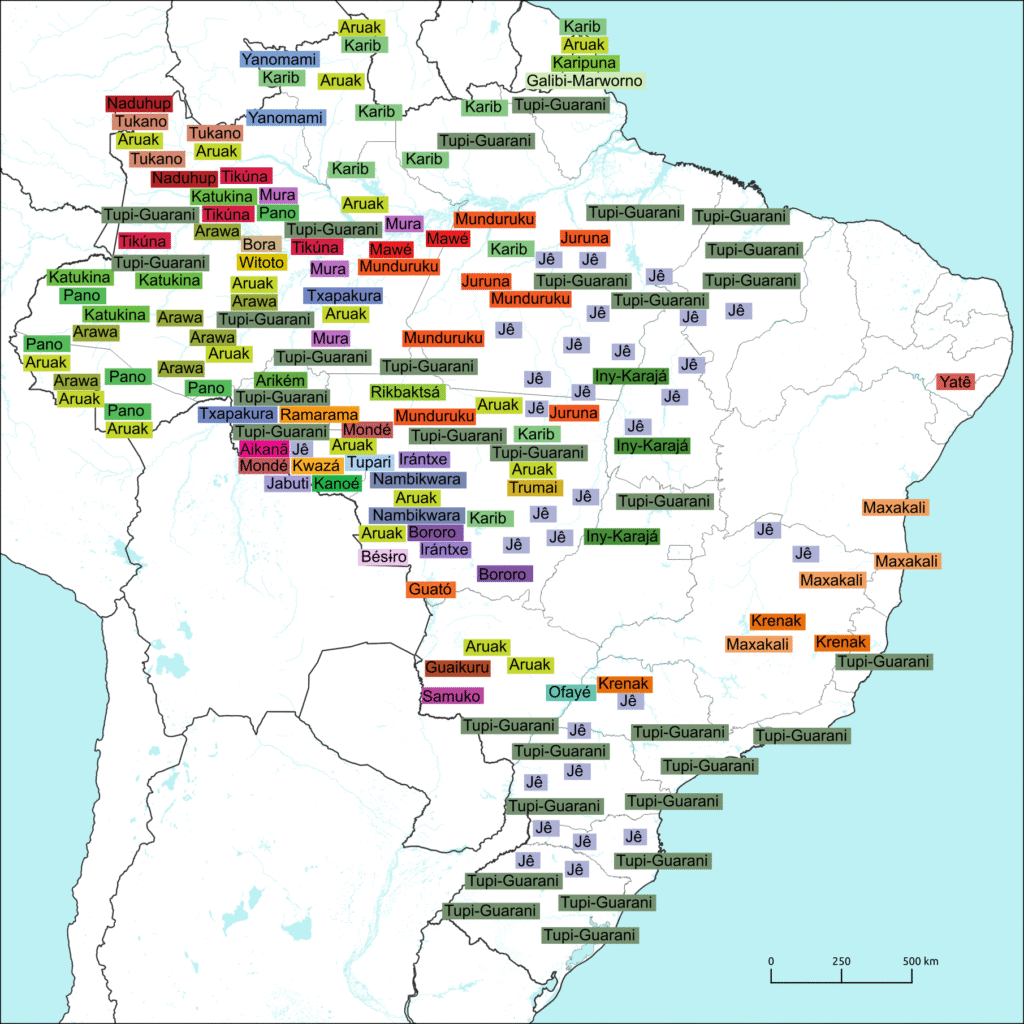

E como de costume… algo se perdeu! Não uma possível ligação com o português que falamos, mas há um mito em que havia uma comunicação fluente de todos para todos quando se fala em uma língua geral e do tupi-guarani, não podemos esquecer o outro tronco linguístico indígena, como o Marco-Jê e as famílias, Aruak, Karib, Guaikurú, e Pano, entre tantas outras que existiam e ainda existem.

.

Fonte: Instituto Socioambiental (ISA), 2023

.

Quaresma or not Quaresma: eis a (in)digestão

No Manifesto Antropófago (1928), Oswald de Andrade já tinha feito do Tupi or not Tupi um gesto de identidade — devorar a cultura europeia e devolver em versão brasileira. Antes disso, porém, Lima Barreto mostrou em Triste Fim de Policarpo Quaresma (1915) como o ideal tupi podia ser mal compreendido e ridicularizado.

Quaresma, em seu patriotismo ingênuo, acreditava no Brasil de raízes indígenas, sonhando com o tupi como idioma nacional. O sonho era fora de época — talvez inviável, mas não exatamente loucura completa. Afinal, fazia pouco mais de 150 anos (no tempo do livro) que o Marquês de Pombal havia proibido a língua geral, impondo o português e expulsando os jesuítas.

Fugindo um pouco da ficção e da realidade interrompida por decreto, uma segunda língua nacional poderia ter sido um elo vivo com os povos indígenas. Mas a ideia de substituir o português era demais: o indígena fora idealizado pelo Romantismo, mas não para tanto — na prática, o indígena estava marginalizado. Não deu outra: Quaresma virou motivo de chacota e isolamento.

Sua tentativa de viver da agricultura, guiada pelo lema plantando, tudo dá, terminou em decepção:

E a agricultura? Nada. As terras não eram ferazes e ela não era fácil como diziam os livros. Outra decepção, narra Lima Barreto.

A ironia de Lima Barreto desmonta o mito da abundância natural e aponta para uma política desigual, racista e excludente. O Tupi de Quaresma não encontrou lugar nem no campo, nem na cidade.

Aparte

Mas se para Quaresma a terra parecia ingrata, hoje sabemos que o problema não está no solo em si, e sim no modelo. Monoculturas exaurem, adubos químicos e agrotóxicos fragilizam, e a diversidade se perde. A agricultura e outras práticas tradicionais indígenas prezam por misturar, recompor e reinventar — e ressurgem nas agroflorestas, nas bioconstruções, na regeneração. Onde antes havia frustração, pode haver colheita — se plantarmos como floresta.

____________________________________________________________________________________________________________

Guanabara

A baía da baía

Palavra de origem tupi, Guanabara pode ter três significados: Iguaá-Mbara (iguaá = enseada do rio; mbará = mar); ou então guana (seio) + bara (mar), mar do seio ou seio de onde brota o rio-mar, em referência ao formato arredondado da baía e à fartura de pesca que proporcionava; ou ainda kûárana-pará (mar que se assemelha a enseada, pela junção de kûá = enseada; rana = semelhança; e pará = mar).

Ou seja: todos esses sentidos indígenas já apontam para aquilo que em português chamamos simplesmente de baía. Quando dizemos Baía de Guanabara, não estamos dizendo, no fundo, Baía da Baía? Uma redundância linguística que revela como, no processo de tradução e colonização, os significados originais foram sendo apagados ou embaralhados — junto com tantas outras camadas da memória indígena.

Oswald de Andrade parecia partilhar dessa história de não redundar baía com Guanabara na sua Poesia Pau Brasil:

Agente

Quartos para familias e cavalheiros

Predio de 3 andares

Construido para esse fim

Todos de frente

Mobiliados a estylo moderno

Modern Sstyle

Agua Telephone elevadores

Grande Terraço systema yankee

Donde se descortina o bello panorama

De Guanabara

Mas também é possível pensar que os portugueses, acostumados a chamar esse tipo de acidente geográfico de baía, ao ouvirem os indígenas se referirem ao lugar como Guanabara, simplesmente uniram as duas referências: o termo genérico europeu e o nome indígena próprio.

.

imagem: Biblioteca do Congresso dos EUA / Domínio Público

.

O Rio de Janeiro e a Guanabara em seus estados sólidos, líquidos e gasosos

E claro que os nomes Guanabara e Rio de Janeiro nunca se descolaram completamente um do outro — viveram um verdadeiro troca-lá-dá-cá de posições depois de findo o período colonial, como se vê abaixo:

O Rio como Capital do Império: o Município Neutro (1834–1889)

Em 1834, a cidade do Rio de Janeiro foi transformada em Município Neutro, uma unidade administrativa especial criada pelo Ato Adicional à Constituição de 1824. Isso significava que:

- Não pertencia a nenhuma província – foi destacada da Província do Rio de Janeiro.

- Servia exclusivamente como capital do Império, administrada diretamente pelo governo central.

- A Província do Rio de Janeiro passou a ter como capital a cidade de Niterói, vizinha do Rio.

O Rio como Capital da República: o Distrito Federal (1889–1960)

Com a Proclamação da República (1889), o Município Neutro foi transformado em Distrito Federal. Assim:

- A cidade do Rio de Janeiro continuou como capital nacional, agora sob o regime republicano.

- O território do antigo Município Neutro virou oficialmente o Distrito Federal.

- O vizinho Estado do Rio de Janeiro manteve como capital a cidade de Niterói.

Da Guanabara ao Estado do Rio: a mudança para Brasília (1960–1975)

Em 1960, com a transferência da capital nacional para Brasília:

- Criou-se um novo Distrito Federal no Planalto Central.

- O antigo Distrito Federal (cidade do Rio) foi transformado no Estado da Guanabara.

- A Guanabara existiu como estado autônomo até 1975, quando foi fundida ao Estado do Rio de Janeiro.

- A cidade do Rio de Janeiro passou então a ser a capital do estado unificado, e Niterói deixou de ser capital.

Um mergulho na Baía de Guanabara

Ufa! Depois dessa passagem rápida pelos estados sólido e gasoso da Guanabara e do Rio de Janeiro — e, obviamente, pensando no líquido — poderíamos, num momento relax, mergulhar na Baía de Guanabara.

Puts… acho que não dá, né? Ainda está bem poluída.

Mas opa! Essa imagem ficou colada no imaginário de quem não é — ou não vai ao Rio — desde as Olimpíadas de 2016, quando os esportes náuticos, disputados nas águas da Baía de Guanabara, como as regatas, se depararam com o lixo flutuante e a condição de águas impróprias para banho. A boa notícia é que, em vários pontos, já dá, sim, para mergulhar sem medo.

Confira nessa matéria, Baía de Guanabara própria pra banho?

E outra boa notícia: há milhares de palavras indígenas a serem desvendadas, no sentido mesmo de curiosidade e de nos acercarmos do que nos cerca — sejam nomes próprios ou nomes de lugares. Boa procura!

____________________________________________________________________________________________________________

Conclusão

Entre postais e tratados

Vimos como o Brasil foi narrado mais pelos que olhavam de fora ou escreviam de cima do que pelos que viviam na terra. O olhar de Lévi-Strauss, constrangido em falar mal do Rio, ecoa séculos depois da pena interessada de Gabriel Soares, ambos tentando traduzir — cada um à sua maneira — o que viam e o que desejavam dessa paisagem sempre numa contraditória relação com o Brasil.

O que se esvaiu nunca voltará?

O fato é que o senso de brasilidade sempre esbarrou em paradoxos: apagamos o indígena do cotidiano ao mesmo tempo em que bebíamos de sua herança linguística e cultural. Hoje, essa presença resiste e se reinventa — espraia-se em filmes, músicas, vídeos, livros, agora muitas vezes produzidos por eles mesmos — como se dissesse que, apesar de tudo, o que se tentou calar ainda encontra modos de falar.

Só que fala… ainda em português. Se for em tupi, terá de vir legendado…

Do papel à floresta: a próxima cena

É nesse contexto que entramos, na Parte 2, na história da própria floresta. Depois de séculos de exploração intensa, a Tijuca seria devastada — para então, no século XIX, renascer pela mão humana em uma das primeiras experiências de reflorestamento em larga escala do mundo. O palco muda, mas a pergunta persiste: o que fazemos com aquilo que nos cerca?

Links para as permissões de uso de imagens:

* Vista da Floresta da Tijuca: com cortes laterais para adequação ao blog

*** Baía de Guanabara vista do Cristo Redentor: corte para adequação ao blog

**** Rio São Francisco Usina Hidroelétrica de Xingó

***** Flor do Pau Brasil