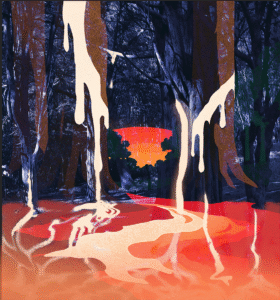

[Ilustração: Athena&PLW – colagens digitais]

____________________________________________________________________________________________________________

O que você vai encontrar aqui

- 1 Introdução

- 2 A palavra que Queria Dizer Tudo… e Pode Acabar Não Dizendo Nada

- 3 Desenvolvimento Sustentável: Aliança Improvável ou Contradição Ambulante?

- 4 Progresso, Futuro e a Seta doTempo: Seguimos Porque Não Dá para Voltar?

- 5 Em Direção ao Caos Civilizatório?

- 6 Sustentar o Quê? Sustentar Como? Sustentar Quem?

- 7 Conclusão

Introdução

O que (afinal) queremos dizer com sustentabilidade?

Sustentabilidade virou uma daquelas palavras que todo mundo usa à torto e a direito. Está por toda parte: em discursos públicos, campanhas de marketing, políticas internacionais, embalagens de produtos, falas de CEOs e slogans de campanhas eleitorais. Já foi substantivo forte, virou adjetivo estratégico e uma ideia necessária — mas, por isso mesmo, cada vez mais disputada.

Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, progresso: tudo junto ou tudo misturado?

A mistura desses termos como se fossem sinônimos gera não só confusão semântica, mas desorientação política e cultural. A famosa definição de 1987, apresentada no Relatório Brundtland — Suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades — se refere ao desenvolvimento sustentável, não à sustentabilidade em si. Talvez esteja aí a origem da confusão: acabamos tratando os dois como sinônimos, quando na verdade sustentabilidade deveria ser o objetivo, e o desenvolvimento sustentável, os caminhos possíveis, ou seja, confundimos o meio com o fim.

Sustentabilidade é um conceito amplo, que se desdobra em três pilares fundamentais:

- Ambiental, voltado à conservação e regeneração dos recursos naturais;

- Social, que promove equidade, justiça e qualidade de vida;

- Econômico, que busca viabilidade sem sacrificar o planeta ou as pessoas.

A própria raiz do termo vem do latim sustentare — sustentar, conservar, cuidar. Ou seja, a sustentabilidade fala de permanência com equilíbrio. De sustentar a vida — toda ela — sem esgotar o que nos sustenta.

A confusão de termos também gera um ruído civilizatório: enquanto uns falam em green progress (progresso verde), como se diz nos relatórios internacionais, outros se perguntam: progresso pra quem? Falar em desacelerar soa retrógrado. Olhar para trás parece coisa de saudosista — ou pior, de quem quer voltar às cavernas. Mas seguir em frente nessa trilha também não garante nada, se não sabemos pra onde — e a que custo.

Este artigo parte da ideia de sustentabilidade como questão de sobrevivência – e não como um acessório de luxo para tempos bons

O que está em jogo não é só salvar baleias ou plantar árvores (que importa muito), mas repensar as bases do nosso modo de vida. Vamos explorar as origens e contradições do termo sustentabilidade, sua relação com ecologia, ambientalismo, progresso e colapso — e entender por que o planeta parece prestes a dar tilt. (dos tempos do fliperama, quando a máquina era chacolhada, por exemplo, entrava em colapso e a partida era encerrada, dava tilt, diferente do game over! No caso era solucionado inserindo uma nova ficha para uma nova partida). E nós temos ou teremos ficha para uma nova partida aqui na Terra?

____________________________________________________________________________________________________________

A palavra que Queria Dizer Tudo… e Pode Acabar Não Dizendo Nada

Quando o desmate no umbigo do outro é refresco

A palavra sustentável surgiu muito antes de virar tendência global — claro que, na época, essa palavra nem existia, mas John Evelyn já percebia a gravidade da situação e enxergava o que poucos viam.

Opa! Peraí! É verdade, mas ele via apenas o umbigo do império britânico. Não questionava o extrativismo colonial — até porque a lógica dominante era extrair o máximo, o mais rápido possível (soa atual?). Ainda assim, Evelyn se deu conta de que havia um limite a ser respeitado.

Em 1664, ao escrever Sylva, ele alertava para a necessidade de preservar as florestas de carvalhos inglesas, ameaçadas pelo avanço urbano e pela demanda voraz da frota naval britânica. Ele intuiu que o esgotamento dos recursos naturais poderia comprometer o futuro.

Era o início de uma longa e incômoda pergunta: como sustentar um modo de vida sem consumir o chão que o sustenta?

Sustentabilidade como sinônimo de resiliência, equilíbrio… ou marketing verde?

Com o tempo, o termo se expandiu. Virou sinônimo de resiliência ecológica, equilíbrio sistêmico, justiça social, mas sua popularidade gerou esvaziamento: a palavra está estampada em embalagens de plástico verde, em anúncios de fast fashion e em planos corporativos de cinco anos que prometem um mundo melhor — sem mexer muito nos lucros.

Sustentabilidade virou grife — mas também virou gafe. Tudo depende do contexto… e da coerência.

Sustentabilidade não é neutra. E se não a vestirmos com práticas concretas e éticas, ela pode muito bem vestir qualquer coisa — até o velho modelo de colapso com roupa nova.

Sopa conceitual da sustentabilidade: ingredientes desse prato na festa do dia a dia

Ela ocupa um lugar estratégico: é melhor com ela do que sem ela — mas isso não pode blindá-la de críticas:

- Sustentabilidade virou um idioma comum para falar do futuro — mas esse idioma é usado tanto por quem planta agroflorestas quanto por quem promove greenwashing. (maquiagem verde usada para parecer sustentável sem mudar a essência)

- A ambivalência do termo não deve ser usada para descartá-lo, mas para ressignificá-lo na prática.

Os temperos de base:

• Ecologia — estuda relações entre seres vivos e seus ambientes.

• Meio ambiente — envolve o natural, o social e o cultural: onde a vida acontece.

• Ambientalismo — denuncia os impactos do modelo industrial e propõe mudanças profundas.

Mesmo aliada à pimenta do ambientalismo, a sustentabilidade, quando apropriada, muitas vezes deixa de confrontar o modo de vida industrial — enquanto esse setor, em vez de promover transformações profundas, limita-se a ajustes superficiais amplamente divulgados sob o rótulo do marketing verde.

Mas será que dá pra manter a festa com apenas um copinho biodegradável na mão?

Porque embora um copinho sozinho não baste, quando ele vira hábito, e esse hábito se soma, se multiplica, se espalha… ele pode contaminar positivamente a cultura do consumo sem consciência — sem aquela pergunta básica, preciso mesmo disso? Ou seja, podemos começar a questionar outros hábitos não ecológicos (vale pagar por algo que trás prejuízos ambientais).

Sustentabilidade no fogo brando: de herdeira do ativismo a produto de mercado, pois é, ao mesmo tempo, herdeira do ambientalismo e produto da diplomacia econômica. E é nessa bandeira que também se travam lutas reais. Uma pitada de protesto por vezes controversos, por vezes geniais (outra de consumo consciente) — tentam chamar atenção para problemas visíveis e invisíveis:

- Jogar extrato de tomate em obras de arte (sem danificá-las) para dar visibilidade ao ato de protesto

- Tirar a roupa para protestar contra a venda de peles de animais. (a perversidade é que as peles são consumidas pelos ricos e quem não pode se contenta com uma… sintética — mas quem pode não quer: acha falsa!)

- Marchas, cartas e encher caixas de e-mails, ocupações, mutirões, greves climáticas.

O risco do marketing verde? Que a palavra sustentabilidade diga tudo — e no fim não diga mais nada, um caldo verde que na verdade é tingido com corante.

Mas o risco maior talvez seja deixarmos de dizer — e de fazer — qualquer coisa.

A sustentabilidade não é (nem deveria ser) neutra. Ela é um campo de disputa simbólica e prática: de um lado, há quem a use como ferramenta de transformação; de outro, quem a manipule com uma maquiagem verde para continuar operando dentro da lógica extrativista. (extrativismo como um ato apenas de quem arranca algo do meio ambiente sem pensar ecologicamente no prejuízo ou em trazer benéficos ao meio ambiente.

A sustentabilidade não é uma entidade de duas caras. O que vemos nessa disputa é sua potência em provocar mudanças reais — mas também sua fragilidade, que aparece quando é capturada por discursos que apenas desejam parecer sustentáveis, sem tocar nas estruturas. Por isso, mais do que questionar a palavra, é preciso disputar seu sentido — e resgatar sua dimensão transformadora.

____________________________________________________________________________________________________________

Desenvolvimento Sustentável: Aliança Improvável ou Contradição Ambulante?

A equação de 1987: sustentar o desenvolvimento… desenvolvendo a sustentabilidade?

O Relatório Brundtland de 1987, lançado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, apresenta uma proposta sedutora: garantir o progresso das gerações atuais sem comprometer as futuras. Uma ponte entre crescimento econômico, justiça social e preservação ambiental. E nasce ali, com pompa diplomática, no relatório chamado Nosso Futuro Comum o termo desenvolvimento sustentável.

A proposta parecia uma tentativa de fazer as pazes entre dois lados em guerra silenciosa: de um lado, o desejo de expandir (progresso); de outro, a necessidade de conter (ambientalismo). Como manter uma economia baseada no crescimento contínuo dentro de um planeta de recursos finitos?

Os ODS também enfrentam críticas semelhantes às que o Relatório Brundtland recebeu nos anos 1980 — uma época de desenvolvimento acelerado, em que muitos viam o discurso da sustentabilidade como uma forma de aplacar pressões ambientalistas, sem muita ação concreta. No entanto, se o relatório foi o embrião dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), os ODS nasceram da revisão crítica desses ODM. Ao contrário do relatório Brundtland, os ODS vêm se consolidando como um guia ambicioso e prático, com metas, prazos e indicadores que já embasam políticas e ações pelo mundo afora.

Veja o artigo completo sobre as ODS

Na época soou como tentar vender mais cadeiras de madeira mantendo as árvores de pé — ou multiplicar geladeiras sem esquentar o planeta (me refiro quando o vilão estava na cozinha e não era o Pinguim no alto da sua geladeira, mas na forma de um gás refrigerante conhecido como CFC). Em teoria, parece possível. Na prática… exige mais do que fórmulas. Exige escolhas difíceis, enfrentamento de interesses e um novo tipo de imaginação política — ou ainda, soluções criativas baseadas em pesquisa e inovação, como o caso das geladeiras mais ecológicas.

Ah, e já que o assunto descongelou… segue abaixo o desenrolar da novela. Vamos tirar alguns dados do freezer:

O que eram os CFCs?

- CFCs são compostos químicos sintéticos que começaram a ser usados amplamente a partir da década de 1930.

- Eram ideais para a refrigeração doméstica: estáveis, não inflamáveis e eficientes.

- O problema? Ao chegarem à estratosfera, destroem a camada de ozônio, essencial para filtrar a radiação ultravioleta do Sol.

Foram substituídos? Sim! O problema resolvido? Não completamente, mas houve avanços importantes:

Protocolo de Montreal (1987 também, coincidência?): tratado internacional que iniciou a eliminação progressiva dos CFCs — um raro exemplo de ação climática global bem-sucedida.

Substitutos:

- Vieram os HCFCs, menos agressivos ao ozônio, mas ainda vilões do clima

- Depois, os HFCs, que não afetam o ozônio, mas têm alto potencial de aquecimento global (sim, o vilão trocou de figurino)

- Hoje, a busca é por gases mais amigáveis, como os HFOs e outros com baixo GWP (Global Warming Potential)

A crítica profunda: há algo intrinsecamente insustentável no próprio modelo de desenvolvimento?

Crescimento exponencial, uso ilimitado de energia e destruição de ecossistemas não são acidentais — são o combustível do sistema. Dá para tentar uma reconciliação?

Desde a Revolução Industrial, o que chamamos de desenvolvimento vem acompanhado de um vocabulário inflamado: crescimento, aceleração, avanço, produtividade. Mas e se o próprio coração desse sistema — o uso ilimitado de energia, a conversão de natureza em mercadoria, a desigualdade estrutural — for, em si, insustentável?

Aí não seria é um erro de cálculo: e sim de projeto.

O crescimento exponencial exige extrair cada vez mais. Para manter a roda girando, precisamos explorar novas fronteiras — geográficas, biológicas, digitais. Da floresta à nuvem, tudo vira dado, lucro, mercado.

A crítica, portanto, não é apenas à forma como nos desenvolvemos. É à ideia de que desenvolvimento, como o conhecemos, possa continuar sem colapso. Será que dá para reformar o motor… enquanto ele acelera rumo ao abismo?

Quando o discurso verde encobre o motor cinza

Um pouco mais de termaida… greenwashing, colonialismo verde e tech solutionism: É sustentável usar mineração predatória para fabricar carros elétricos? O que acontece quando a solução agrava a doença?

Imagine uma mineradora patrocinando uma campanha pela biodiversidade (acontece não é? Assim como os acidentes ambientais). Ou uma empresa de combustíveis fósseis anunciando investimentos em painéis solares — em suas próprias sedes (também possível). É o que se convencionou chamar de greenwashing: pintar por fora de verde o que continua cinza por dentro.

Mas há antídotos. A transparência radical, os selos auditáveis, o rastreio de cadeias produtivas e o jornalismo investigativo têm revelado essas contradições. Além disso, consumidores mais atentos estão aprendendo a distinguir compromisso real de propaganda. Empresas que prometem o verde que no fundo é cinza, aos poucos, perdem terreno. A pressão funciona — e ela precisa vir de todos os lados: governos, ativismo, mídia, consumidor.

Mas há nuances mais perversas.

O chamado colonialismo verde ocorre quando países do Norte Global impõem metas e modelos ecológicos aos do Sul — sem considerar as desigualdades históricas ou os impactos locais. Uma floresta protegida pode significar comunidades expulsas. Na República Democrática do Congo, o Parque Nacional de Virunga foi criado para proteger os gorilas-das-montanhas, o parque se tornou símbolo de conservação… mas para isso os batwa (pigmeus) foram expulsos violentamente de suas terras ancestrais sem nenhuma compensação. Organizações internacionais financiaram parte do projeto, focaram num problema ecológico importante, mas criaram um grave problema humanitário.

Mas há resistências. Povos originários, quilombolas, ribeirinhos e camponeses estão reivindicando o protagonismo em políticas ambientais. Modelos de conservação com gestão comunitária, direitos territoriais garantidos e saberes ancestrais reconhecidos vêm mostrando resultados mais duradouros e justos. Proteger a floresta é, antes de tudo, proteger quem vive nela.

E há o tech solutionism: a crença de que tecnologias futuristas (carros elétricos, inteligência artificial verde, geoengenharia) nos salvarão — sem que precisemos mudar nosso estilo de vida. Mas fabricar carros elétricos exige lítio, cobalto, terras raras. E adivinhe onde estão os maiores depósitos? (logo teremos aqui no CES o artigo sobre carros elétricos e seus prós e contras)

A boa notícia: alternativas já estão em curso — inclusive nos próprios países que possuem minas de metais raros. Em regiões como o Quênia e a Etiópia, comunidades rurais vêm instalando miniusinas solares comunitárias, com manutenção local, geração descentralizada e uso cooperativo — criando renda e autonomia energética sem precisar abrir uma nova mina de cobalto.

Pesquisadores e movimentos propõem tecnologias apropriadas, baseadas em circuitos curtos, materiais recicláveis, reparabilidade e baixo impacto. A transição energética não precisa repetir o extrativismo sem limites — ela pode reinventar o setor.

E essa virada começa com uma mudança de mentalidade: de usuários passivos para cidadãos conscientes do que consomem, de onde vem… e para onde vai.

____________________________________________________________________________________________________________

Progresso, Futuro e a Seta doTempo: Seguimos Porque Não Dá para Voltar?

O mito do avanço contínuo: ir em frente sempre

Desde a Revolução Industrial, fomos ensinados a ver o tempo como uma linha reta — sempre apontando para o futuro. Mais velocidade, mais produção, mais consumo. Parar é retroceder. Desacelerar é morrer.

Mas será mesmo?

Essa ideia de que só existe um caminho (pra frente, e rápido) é uma construção cultural — e recente. Muitas culturas, inclusive a de vários povos originários, concebem o tempo como circular, espiralado ou cíclico. Nele, há pausas, retornos, renascimentos.

Na lógica industrial, tudo tem que se justificar em termos de avanço. Mas… avanço pra onde? E quem decide o que é avançar?

Frases que ouvimos por aí: não dá pra parar o progresso, querem voltar às cavernas?, o mundo está melhor do que nunca

Slogans do senso comum revelam uma ideologia: a de que qualquer crítica ao modelo vigente é atraso, saudosismo ou catastrofismo, mas se olharmos com atenção, o que essas frases revelam é uma ideologia do inevitável — como se a história tivesse uma única direção, e qualquer desvio fosse loucura.

O detalhe é que esse progresso trouxe avanços reais, mas também crises planetárias sem precedentes. Melhorias em saúde, sim — mas também desigualdades gritantes. Dizer que o mundo está melhor do que nunca (inegável em vários aspectos) depende muito de onde se olha, de quem olha e do que se mede. Afinal, há sempre o tal dilema do umbigo dos outros.

Voltar o olhar para práticas esquecidas não é regressão — é reconexão

Do forno de barro à agrofloresta, do tempo circular ao descanso necessário — há saberes antigos que oferecem horizontes para o futuro. Mas para enxergar esses horizontes, talvez seja preciso mudar o ponto de vista. Nem toda a população está nas cidades — e mesmo nas cidades, há quem sonhe com o campo.

A superlotação urbana, os ruídos constantes, a velocidade crônica: tudo isso tem feito brotar um novo movimento. Pessoas voltam os olhos para o rural não mais como símbolo de atraso, mas como um respiro, uma possibilidade de reconexão. Às vezes é um escape de fim de semana. Outras, uma mudança radical de vida.

Mas quando alguém sai da cidade em direção ao campo… o que leva consigo?

Leva sua visão de mundo. Suas referências. Seu ritmo que com certeza irá se alterar.

Às vezes leva também um pouco de ilusão: a de que encontrará um Éden sem contradições. E pode acabar tentando recriar o urbano no meio da mata. De outro lado, quem sempre viveu no campo carrega saberes profundos, mas muitas vezes é pressionado a adotar soluções urbanas, principalmente para estar mais conectado a família e amigos da cidade. Entre o ideal e o real, entre o desejo e a necessidade, a ponte entre campo e cidade é feita de trocas, afetos, desafios… e contradições.

É uma via de mão dupla. E a pergunta não é qual lugar é melhor?, mas como equilibrar o natural e o artificial sem apagar nenhum dos dois?

- Pense em duas formas de cultivar tomates:

numa estufa semiautomatizada com sensores de umidade e nutrientes - numa horta agroecológica, alimentada com adubo de minhocário, lua cheia e conversa fora…

Ambas têm méritos. E ambas podem ser mais ou menos sustentáveis — dependendo do contexto, do cuidado e do propósito.

O forno de barro que aquece sem energia elétrica.

A agrofloresta que cultiva comida e floresta ao mesmo tempo que regenera o solo.

A pausa do sábado, o descanso dos ciclos lunares, o tempo de esperar a chuva.

Práticas que já foram chamadas de atrasadas agora voltam com outro nome: resiliência, autonomia ou regeneração do solo.

Resgatar o que foi apagado não é andar pra trás — é reconectar com saberes que o progresso atropelou. Não se trata de abandonar a tecnologia, mas de iintegração com inteligência, equilíbrio e cuidado.

Em Direção ao Caos Civilizatório?

Colapso ambiental, crise energética, desigualdade: sintomas de um mesmo corpo doente

À primeira vista, parece que estamos lidando com problemas isolados: queimadas na Amazônia, altas no preço da energia, migração forçada, ondas de calor extremo, enchentes, colapsos de barragens, falta de alimentos em zonas urbanas periféricas.

Mas esses eventos estão longe de não terem conexão entre si. São sintomas de um organismo doente. Um sistema que avançou além dos limites — ecológicos, éticos, afetivos — e agora colhe as consequências de ter ignorado os ritmos do corpo-Terra e sufocado a nossa sensibilidade coletiva.

O que antes era pontual virou estrutural. O que era crise virou rotina.

E, no entanto, há um lado luminoso nessa escuridão: cada sintoma também revela o ponto de desequilíbrio — e, portanto, o que precisa ser curado. Quando a febre sobe, o corpo fala. Resta escutar.

A crise de sentido e de pertencimento: solidão, banalização, desintegração

Não é só o planeta que está em colapso. As relações humanas também adoeceram.

Multiplicados estão os diagnósticos de uma solidão pandêmica, agravada por laços frágeis, vínculos descartáveis e redes sociais que prometem conexão, mas entregam comparação e ruído. A banalização do afeto, a medicalização do cansaço e a dissolução do comum revelam um vazio de pertencimento.

E, ainda assim, algo pulsa. Novos laços se formam, silenciosos: comunidades de cuidado, redes de apoio mútuo, pequenos gestos de resistência cotidiana. Como se, em meio ao desmonte, brotassem as sementes de outra forma de viver juntos.

O colapso silencioso: o que já ruiu e fingimos que não vimos

Há colapsos que estouram nas manchetes. Mas há outros que acontecem no subterrâneo da atenção, no fundo do cotidiano.

Sistemas hídricos entrando em colapso sem alarde. Democracias corroídas aos poucos, pela repetição de fake news até que elas pareçam normais. Povos inteiros desaparecendo sob o avanço de empreendimentos legais, assentados sobre terras ancestrais.

Nem tudo que desmorona faz barulho. Às vezes, o ruído está no fingimento do isso não é comigo e o que tenho a ver com isso.

Mas olhar de frente o que já caiu — sem negar, sem dourar, sem se anestesiar — pode ser o primeiro passo para construir sobre outras bases. Não sobre os escombros do mesmo modelo, mas sobre o solo fértil das perguntas que restaram.

____________________________________________________________________________________________________________

Sustentar o Quê? Sustentar Como? Sustentar Quem?

Sustentabilidade não como adjetivo, mas como verbo: sustentar a vida

Mais que uma etiqueta para vender produtos ou carimbar políticas, sustentabilidade precisa ser verbo: sustentar. No sentido mais simples e radical da palavra: nutrir, manter em pé, dar suporte àquilo que importa — a vida.

O quê – Sustentar a vida no geral, humana e não humana. Sustentar o cuidado, o tempo digno, a regeneração do solo. Sem sacrificar o planeta, nem os outros.

Esse movimento começa com uma pergunta desconfortável, mas necessária: o que estamos realmente sustentando quando falamos de desenvolvimento sustentável?

Da Sylva de Evelyn à agrofloresta de Ernst Götsch: entrelaçar saberes, tempos e práticas

O que une um pensador florestal inglês do século XVII a um agricultor suíço no Brasil? A tentativa de ouvir a terra, e não apenas explorá-la.

Em 1664, o escritor britânico John Evelyn publicava seu tratado Sylva, incentivando a conservação das florestas inglesas. Três séculos depois, em 1984, Ernst Götsch, agricultor suíço radicado no Brasil, transformava áreas degradadas em sistemas agroflorestais que regeneram solo, floresta e comida — tudo junto.

Como – Ou seja, sustentar o que nos sustenta.

Sustentar quem sustenta: mãos, saberes e territórios invisibilizados

Em muitos discursos, falamos em salvar o planeta. Mas quem o vem sustentando, dia após dia, geração após geração, com pouco ou nenhum reconhecimento desde sempre?

Quem – Povos originários — tais como nossos indígenas —, comunidades tradicionais ou agricultoras anônimas, guardiões de sementes, mestres do improviso, jovens inventores de soluções locais, defensores do comum — são essas mãos que sustentam o que chamamos de sustentabilidade. Entre elas, também brilham os saberes africanos que atravessaram o Atlântico e se enraizaram nos quilombos: formas de cultivar, cuidar e resistir que sustentam a vida em comunidade e mantêm viva a conexão entre território, cultura e natureza.

Mais que proteger a natureza, é hora de proteger quem a protege. Sustentar quem sustenta é reconhecer as bases esquecidas do nosso próprio futuro.

____________________________________________________________________________________________________________

Conclusão

O que está em jogo não é só o planeta, mas o sentido da sustentabilidade

Sustentabilidade é uma disputa real entre práticas que sustentam a vida e discursos que apenas disfarçam a destruição em nome do progresso vazio. Ao longo das décadas, o termo foi sendo apropriado, esvaziado e reembalado. Mas ainda carrega potência: pode ser verbo, ação concreta, reinvenção de futuro.

Sustentar a sustentabilidade é verbalizar o desejo de sustentar a vida

Sustentar a vida — humana e não humana — exige mais do que slogans. Requer reconhecer os limites do planeta, valorizar os saberes invisibilizados e enfrentar os privilégios mantidos por um modelo extrativista. Sustentabilidade não é zona neutra: é campo de disputa simbólica, ética e política.

Sustentabilidade não é voltar ao passado — é interromper o presente insustentável

Nem tecnofobia, nem saudosismo. O desafio está em romper com a lógica da destruição disfarçada de progresso sob o argumento de um desenvolvimento nada sustentável. Precisamos de pausa para escutar o que ficou esquecido, de crítica para revisar caminhos e de imaginação radical para desenhar outros rumos possíveis. Sustentabilidade é isso: não uma utopia distante, mas uma escolha cotidiana de semear mundos.

Comments

E como manteremos a sustentabilidade?

Author

Oi Robertinho, tudo certo? Que bom ter você aqui comigo, obrigado pelo comentário!

Sua pergunta é daquelas que valem por mil pra dar uma resposta só: como manter a sustentabilidade? Não é simples responder, especialmente aqui no Brasil. Se estivéssemos no Japão, eu até usaria o exemplo das cidades que se aproximam do lixo zero. Por lá, isso só é possível graças a um alto nível de educação ambiental e cultura ecológica.

Dentro do tripé da sustentabilidade, eles investiram: no econômico, com estrutura para coleta e reaproveitamento do lixo, no social, com cidadania ativa e responsabilidade coletiva e no ambiental, com campanhas e ações efetivas de reciclagem e redução. Ou seja, o ciclo azeitado funciona, aqui, nesse setor há falhas nos três eixos do tripé, mas chegaremos lá…

Mesmo assim, ainda há aterros sanitários, não eliminaram tudo, mas não há mais lixões e aterros como os nossos. E os aterros sanitários que restam causam menos danos, sendo mais fáceis de recuperar depois. Na prática, alcançar excelência em sustentabilidade não é fácil. Mas é possível sim avançar, principalmente quando se pensa sustentabilidade em parceria com regeneração: usar os recursos sem causar dano, e, se causar, ativar processos ativos de restauração.

Aliás, esse binômio sustentabilidade & regeneração — junto com a questão do lixo — merece mesmo um artigo exclusivo. E ele já está a caminho por aqui!